Etablierung von Luzerne(kleegras) mit Beisaaten

Hinweis: Diese Veröffentlichung wurde am 08.09.2025 aktualisiert. Ertragsdaten und Signifikanzen wurden unter 6. Ergebnisse korrigiert.

Der Versuch auf einen Blick

Die Etablierung von Luzerne ist häufig eine Herausforderung, besonders unter trockener Witterung auf sandigem Boden.

In Praxisversuchen auf zwei Betrieben (2021 bis 2024) untersuchten wir die Etablierung als Luzernekleegras sowie mit den zusätzlichen Beisaaten Landsberger Gemenge, Wickroggen und Pannonische Wicken.

Luzerne konnte auf beiden Betrieben etabliert werden. Dabei reagierte sie auf die Konkurrenz durch die Beisaaten mit geringerem Ertrag im ersten Schnitt, konnte den Rückstand zu den weiteren Schnitten aber wieder aufholen. Eine Etablierung mit Beisaaten kann grundsätzlich empfohlen werden, wenn zusätzliches Futter benötigt wird und der Futterertrag gesichert werden soll. Luzernekleegras mit Pannonischer Wicke wurde in Diskussion mit den Landwirt*innen des Regionetzwerkes als vorteilhafteste Etablierungsvariante identifiziert.

1. Versuchsdurchführung

Regionetzwerk Brandenburg, 2 Betriebe

2. Hintergrund

Mehrjähriger Luzernekleegrasanbau hat eine große Bedeutung in der ökologischen Fruchtfolge: die Bodenstruktur wird verbessert, der Unterboden gelockert, Humus angereichert, Nährstoffe werden mobilisiert und Stickstoff aus der Luft fixiert. Dabei stellt die Etablierung eine große Herausforderung dar – gerade die Luzerne als wichtigste Komponente kann ihre positiven Eigenschaften meist erst im zweiten Hauptnutzungsjahr entfalten. Wassermangel, Unkrautdruck und Überwinterungsschäden können zum Ausfall des gesamten Bestandes führen. Aufgrund häufig auftretender Frühjahrestrockenheit in Brandenburg wird die Herbstansaat des Luzernekleegras vorgezogen. Zur Verminderung des Unkrautdrucks während der langen Jugendentwicklung und zum Schutz im Winter wird die Luzerne in diesem Versuch mit Beisaaten etabliert, die im Frühjahr als ersten Schnitt beerntet werden. Die Versuche finden auf zwei Standorten in Brandenburg statt: Ein Betrieb untersucht die (A) Etablierung von Luzernekleegras mit Landsberger Gemenge und Wickroggen und ein zweiter Betrieb die (B) Etablierung von Luzerne in Reinsaat und Luzernekleegras mit Landsberger Gemenge und Pannonischen Wicken.

3. Versuchsfrage(n)

Wie wirken sich Beisaaten (Landsberger Gemenge und Wickroggen bzw. Pannonische Wicken) auf den Biomasseertrag von Luzerne im Kleegrasgemenge bzw. in Reinsaat aus?

Wird mit der Aussaat von Beisaaten (Landsberger Gemenge und Wickroggen bzw. Pannonische Wicken) zum Luzernekleegras bzw. zur Luzerne Reinsaat ein höherer Gesamtfutterertrag im ersten Hauptnutzungsjahr erzielt?

Wie wirken sich Unterschiede in der Bodentextur (Tongehalt) auf den Biomasseertrag von Luzerne im Kleegrasgemenge sowie auf die Beisaaten (Landsberger Gemenge und Wickroggen) aus? (Betrieb A)

4. Versuchsaufbau

| Standortbeschreibung | Betrieb A | Bertieb B |

|---|---|---|

| Boden-Klima-Raum | Trocken-warme diluviale Böden des ostdeutschen Tieflandes | |

| Höhenlage (m ü NN) | 66 | 55 |

| Bodenart | Ansaatjahr 2021 sandiger Sand (Ss, Bodengruppe 1) FAT (Feinanteil) 8 %: Ton 1,8%, Schluff 6,4% und Sand 91,8% schwach schluffiger Sand (Su2, Bodengruppe 1) FAT 17 %: Ton 3,3%, Schluff 13,3 % und Sand 83,4 % Ansaatjahr 2022 Sand und schwach lehmigem Sand (Ss, Su2, Sl2, Bodengruppe 1-2) FAT 10-24 %: Ton 3,5-7% stark lehmiger Sand (Su3, Sl3, Sl4, Bodengruppe 2-3) FAT 35-55%: Ton 7-16 % Ansaatjahr 2023 schwach lehmiger Sand (Sl2, Bodengruppe 2) FAT 17,5 %: Ton 5,3 %, Schluff 12,2 %, Sand 82,5 % Kein Bodengradient | Ansaatjahr 2021 schwach toniger Sand (Sl2, St2, Bodengruppe 2) FAT 18 %: Ton 6,3 %, Schluff 9,0 %, Sand 84,7 % Kein Bodengradient Ansaatjahr 2022 Schwach toniger Sand (Ss, Su2, St2, Bodengruppe 1-2) FAT 13,5 %: Ton 6,3 %, Schluff 7,2 %, Sand 86,5 % Kein Bodengradient |

| Jahresniederschlag in mm | 550 (1991-2020); 500 (2021); 359 (2022); 670 (2023) | 567 (1991-2020); 538 (2021); 429 (2022); 654 (2023) |

| Durchschnittstemperatur in °C | 9,6 (1991-2020); 9,5 (2021); 10,5 (2022); 10,6 (2023) | 10,0 (1991-2020); 9,8 (2021); 11,0 (2022); 11,3 (2023) |

| Ausgangslage auf der Versuchsfläche vor Versuchsanstellung | Betrieb A | Betrieb B |

|---|---|---|

| Fruchtfolge | Ansaatjahr 2021 Hafer - Sonnenblumen - Winterroggen Ansaatjahr 2022 Dinkel - Rispenhirse - Winterroggen Ansaatjahr 2023 Dinkel - Sonnenblumen - Winterroggen | Ansaatjahr 2021 Winterroggen - Kleegras - Winterroggen Ansaatjahr 2022 Kleegras - Winterroggen - Winterroggen |

| Aussaat | 28.08.2021, 11.09.2021 (Beisaat) 15.09.2022 11.09.2023 | 25.08.2021 11.09.2022 |

| Düngung | Ansaatjahr 2021 Kalk 1,8 t/ ha (882 kg Ca/ha, 78 kg Mg/ha), Kieserit 60 kg/ha (13 kg S/ha, 9 kg Mg/ha) Ansaatjahr 2022 Kalk 2 t/ha (560 kg Ca/ha), Kieserit 150 kg/ha (31 kg S/ha, 23 kg Mg/ha), Grüngutkompost 5 t/ha (32 kg N/ha, 2 kg NH4N/ha, 3 kg P/ha, 20 kg K/ha, 5 kg S/ha, 7 kg Mg/ha) Ansaatjahr 2023 Kalk 2 t/ha (440 kg Ca/ha, 480 kg Mg/ha), Patentkali 0,2 t/ha (48 kg K/ha, 12 kg Mg/ha, 35 kg S/ha), Bor 75 kg/ha (4 kg Bor/ha) | Ansaatjahr 2021 Kalk 2 t/ ha (994 kg Ca/ha, 87 kg Mg/ha), elementarer Schwefel 20 kg S/ha, Granukal S 1 t/ha (280 kg Ca/ ha, 11 kg S/ha, 6 kg Mg/ha), Gärrest 20 m³/ha (73 kg Nges/ha) Ansaatjahr 2022 kein Kalk, Flüssiger Gärrest 15 m³/ha (48 kg Nges/ha, 8 kg P/ha, 44 kg K/ ha, 9 kg Mg/ha, 272 kg Ca/ha, 45 kg S/ha) |

| Pflegemaßnahmen | keine | keine |

| Bodenuntersuchungen | Ansaatjahr 2021 P (1,1/1,3) in Versorgungsstufe B (EUF) und K (6,3/2,3) in Versorgungsstufe B (EUF), Humusgehalt 1,0 %; Ca (25,6/21,3) in Versorgungsstufe C (EUF); pH-Wert 5,9 (VDLUFA) Ansaatjahr 2022 P (1,7/1,3) in Versorgungsstufe B (EUF) und K (7/3) in Versorgungsstufe (EUF), Humusgehalt 1,3 %; Ca (16/12) in Versorgungsstufe C, pH-Wert 6,4 (VDLUFA) Ansaatjahr 2023 P(1,5/1,4) in Versorgungsstufe B und K (5/2) in Versorgungsstufe C, Humusgehalt 0,9%, Ca (10/6) in Versorgungsstufe C, pH-Wert 5,7 (VDLUFA) | Ansaatjahr 2021 P (1,5/1,5) in Versorgungsstufe B (EUF) und K (6,0/2,7) in Versorgungsstufe B (EUF), Humusgehalt 1,6 %; Ca (16/13,7) in Versorgungsstufe A (EUF); pH-Wert 6,1 (VDLUFA) Ansaatjahr 2022 P (1,7/1,5) in Versorgungsstufe B (EUF) und K (5/2) in Versorgungsstufe B (EUF), Humusgehalt 2,3 %, Ca (14/11) in Versorgungsstufe C (EUF), pH-Wert 5,5 (VDLUFA) |

| Versuchsparameter | Betrieb A | Betrieb B |

|---|---|---|

| Prüffaktor/en | Beisaat | |

| Faktorstufen | Luzernekleegras ohne Beisaat (V0), mit Landsberger Gemenge (V1), mit Wickroggen (V2) | Luzernereinsaat (2021/2022) bzw. Luzernekleegras (2022/2023) ohne Beisaat (V0), mit Landsberger Gemenge (V1), mit Pannonischen Wicken (V2) |

| Anzahl Wiederholungen | 4 räumliche Wiederholungen (und 4 unechte Wdh.), 3 zeitliche Wiederholungen | 1 räumliche Wiederholung (4 unechte Wdh.), 2 zeitliche Wiederholungen |

| Prüfmerkmale | Biomasseertrag Luzerne und Beisaat und Beikraut, Deckungsgrad gesamt, Pflanzenhöhe Luzerne Ansaatjahr 2022, Betrieb A: zusätzlich Bodenproben zum ersten Schnitt (Ton, Schluff, Sand, VDLUFA: pH, P, K, Mg, EUF: Bodenart, Humus, S, N, P, K, Mg, Ca, Bor) | |

| Anlagentyp | Streifenversuch | |

| Versuchszeitraum | 08/2021 – 05/2025 | |

| Versuchstyp | Regioversuch (auf mehreren Betrieben in einem Netzwerk) | |

* Eine Beschreibung verschiedener Versuchstypen und einiger Grundbegriffe der Versuchsanstellung finden Sie hier (pdf-Datei, 0,4 MB)

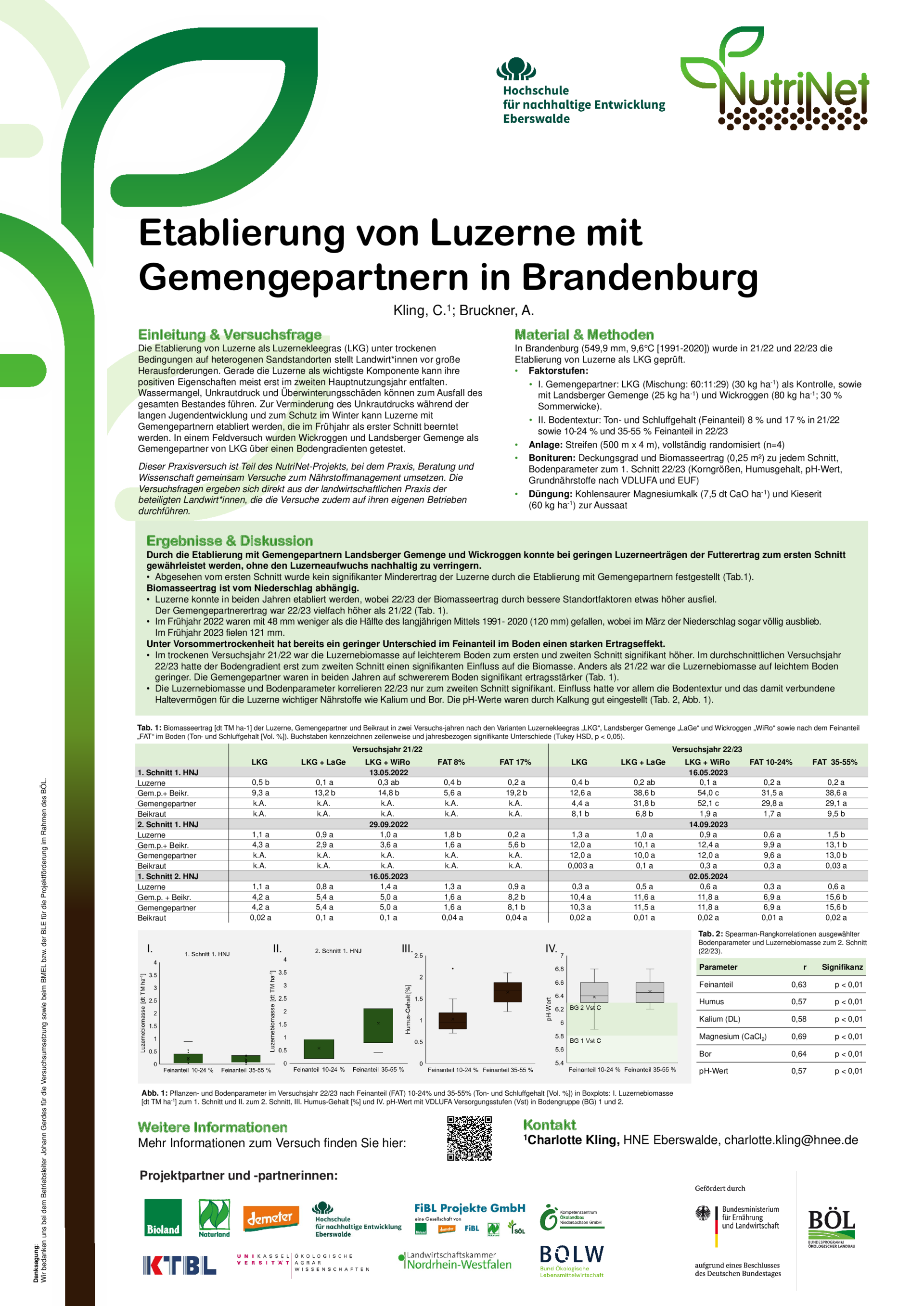

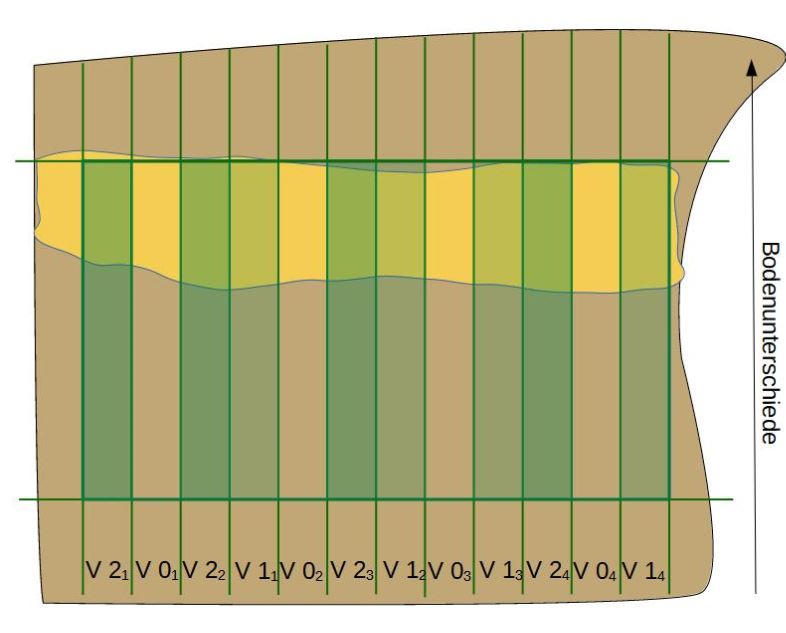

Versuchsskizzen

(A)

(B)

Legende A

| Bezeichnung | Variante | Saatstärke |

|---|---|---|

| V0 | Luzernekleegras ohne Beisaat | Ansaatjahr 2021 30 kg/ha Luzernekleegras (LKG 60:11:29) Ansaatjahr 2022 35 kg/ha Luzernekleegras (LKG 43:32:25) Ansaatjahr 2023 30 kg/ha Luzernekleegras (LKG 80:10:10) |

| V1 | Luzernekleegras mit Landsberger Gemenge | Ansaatjahr 2021 30 kg/ha Luzernekleegras mit 25 kg/ha Landsberger Gemenge Ansaatjahr 2022 35 kg/ha Luzernekleegras mit 30 kg/ha Landsberger Gemenge Ansaatjahr 2023 30 kg/ha Luzernekleegras mit 30 kg/ha Landsberger Gemenge |

| V2 | Luzernekleegras mit Wickroggen | Ansaatjahr 2021 30 kg/ha Luzernekleegras mit 80 kg/ha Wickroggen (30:70) Ansaatjahr 2022 35 kg/ha Luzernekleegras mit 60 kg/ha Wickroggen (60:40) Ansaatjahr 2023 30 kg/ha Luzernekleegras mit 60 kg/ha Wickroggen (50:50) |

Legende B

| Bezeichnung | Variante | Menge/Saatstärke/Anwendung |

|---|---|---|

| V0 | Luzerne(kleegras) ohne Beisaat | Ansaatjahr 2021 25 kg/ha Luzernereinsaat Ansaatjahr 2022 30 kg/ha Luzernekleegras (LKG 68:2:30) |

| V1 | Luzerne(kleegras) mit Landsberger Gemenge | Ansaatjahr 2021 25 kg/ha Luzernereinsaat mit 25 kg/ha Landsberger Gemenge Ansaatjahr 2022 30 kg/ha Luzernekleegras mit 25 kg/ha Landsberger Gemenge |

| V2 | Luzerne(kleegras) mit Pannonischen Wicken | Ansaatjahr 2021 25 kg/ha Luzernereinsaat mit 40 kg/ha Landsberger Gemenge Ansaatjahr 2022 30 kg/ha Luzernekleegras mit 40 kg/ha Landsberger Gemenge |

6. Versuchsauswertung

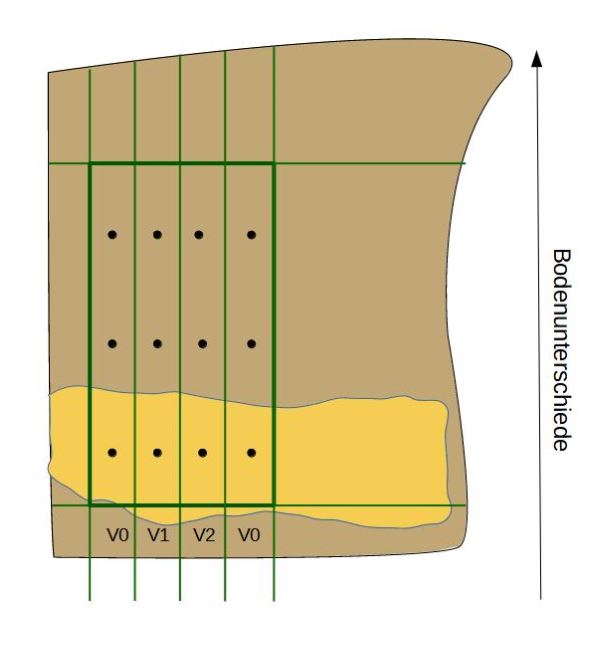

6.1 Witterungsbedingungen im Versuchszeitraum

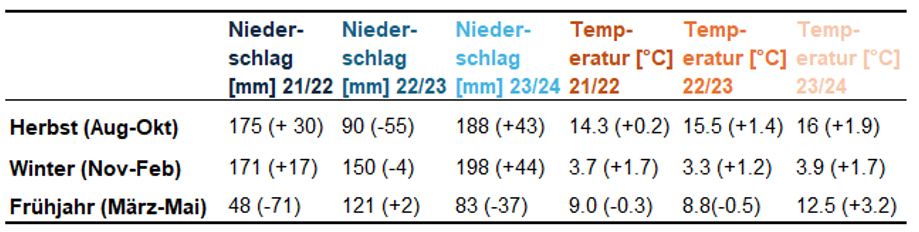

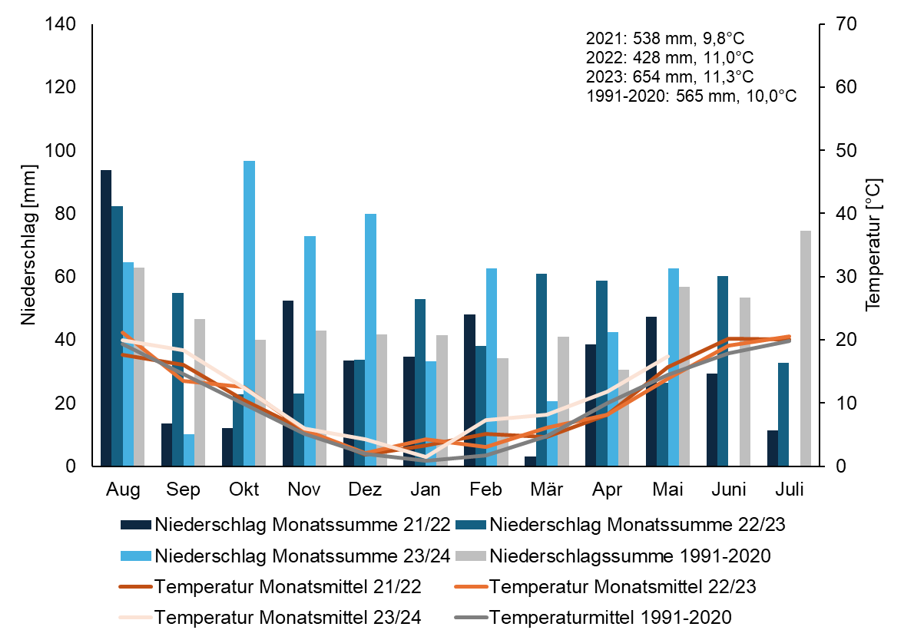

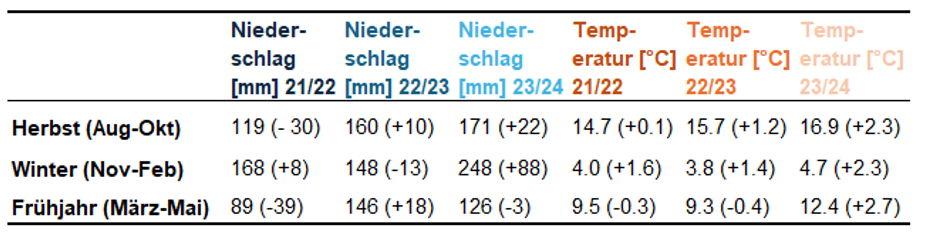

Die Niederschlagssummen und Temperaturmittelwerte im Vergleich zum langjährigen Mittel von August 2021 bis April 2024 sind in Abbildung 1 und Tabelle 1 für Raum Müncheberg (Betrieb A) und in Abbildung 2 und Tabelle 2 für Raum Cottbus (Betrieb B) dargestellt.

Im Ansaatjahr 2021 gab es in der zweiten Augusthälfte am 22.08.2021 Starkniederschläge von 71,4 mm im Raum Müncheberg (Betrieb A) und 31,8 mm im Raum Cottbus (Betrieb B), sodass die Kleegrasbestände am 25. und 28.08.2021 in feuchtem Boden gedrillt werden konnten. Nach den überdurchschnittlichen Niederschlägen im August folgte ein trockener Herbst mit 30-50% der langjährigen Werte. Über den sehr milden Winter mit Durchschnittstemperaturen von 3 (A) und 1,5°C und Niederschlagssummen von 114 (A) und 111 mm (B) vom November bis Januar entsprechend dem langjährigen Mittel waren keine Auswinterungsschäden zu verzeichnen. Die Entwicklung der Bestände im Frühjahr wurden durch die ausbleibenden Niederschläge im März verzögert, sodass der erste Schnitt zwar Mitte Mai stattfand, jedoch auf geringerem Ertragsniveau als möglich lag. Im Juni und Juli bis Mitte August 2022 vertrockneten die Bestände fast vollständig bei überdurchschnittlichen Temperaturen. Auf Betrieb A gab es zwar im Juni noch 57 mm Niederschlag, über die 3 Sommermonate fielen insgesamt jedoch nur 110 mm bei hohen Verdunstungsraten. Auf Betrieb B fielen von Juni bis August 123 mm Niederschlag, von denen mehr als die Hälfte (74 mm) vom 18. bis 28.08.2022 zu verzeichnen waren. Im gleichen Zeitraum gab es im Raum Müncheberg (Betrieb A) 26 mm Niederschlag nach langer Trockenheit. Innerhalb von 2 Wochen trieben die Bestände wieder aus. Am 29. und 30.09.2022 konnte nach zusätzlichen 36 mm (Betrieb A) und 55 mm (Betrieb B) Niederschlag entsprechend dem langjährigen Mittel ein zweiter Schnitt gemacht werden.

Im Ansaatjahr 2022 kamen die Sommerniederschläge etwas später und nicht so ausgiebig wie im Vorjahr. Im Raum Müncheberg waren nur geringe Niederschlagsmengen von je ca. 15 mm Mitte August, Anfang September und Mitte September gefallen, sodass die Bodendurchfeuchtung zur Aussaat am 15.09.2022 geringer war als im Vorjahr. Der Herbst war hier insgesamt sehr mild und es fiel mit 90 mm 1/3 weniger Regen als im langjährigen Mittel, sodass Pflanzenwachstum bis Ende November möglich war. Im Raum Cottbus war der Herbst 2022 ebenfalls mild und mit 160 mm etwa auf dem Stand des langjährigen Mittels. Die Regentage im August brachten jeweils 25 bzw. 40 mm und nach der Aussaat am 11.09.2022 gab es im September nur 5 regenfreie Tage. Nach einem milden Winter 22/23 mit 1,2-1,4°C höheren Durchschnittstemperaturen als im langjährigen Mittel folgte ein niederschlagsreiches Frühjahr, sodass die Bestände zum ersten Schnitt (11.05. und 16.05.2023) üppig ausfielen und ihr Ertragspotential ohne Frühsommertrockenheit mit 121 bzw. 146 mm Niederschlag zeigen konnten. Ausreichend Niederschlag von Herbst 2022 bis Frühjahr 2023 ermöglichte 2 weitere gute Schnitte.

Im Ansaatjahr 2023 fielen nach der Aussaat am 11.09.2023 9 mm Regen an 2 Tagen. Regenreiche Tage Mitte August (19 mm, 2 Tage) und Ende August (14 mm, 6 Tage) wurden zur Aussaat verpasst. Der Herbst (188 mm) und Winter 2023/2024 (198 mm) waren äußerst regenreich und überstiegen das langjährige Mittel um 43 bzw. 44 mm. Trotz geringerer Niederschläge im März und April 2024 im Vergleich zum langjährigen Mittel waren damit gute Biomasseerträge zum ersten Schnitt möglich. Dieser erfolgte am 02.05.2024, circa 2 Wochen vor dem Termin der Vorjahre, bedingt durch ein äußerst mildes Frühjahr.

Das Ertragsniveau der unterschiedlichen Jahre in Abgleich zur Witterung zeigt die Bedeutung des Wassers für die Luzernekleegrasetablierung. Dabei scheint weniger ausreichend Niederschlag zur Aussaat, sondern vielmehr ein niederschlagsreiches Frühjahr ausschlaggebend für die Ertragshöhe zu sein.

Tabelle 1: Niederschlagssummen und Temperaturmittel in 21/22, 22/23 und 23/24 nach Jahreszeiten auf Betrieb A (Raum Müncheberg). Abweichung zum Zeitraum 1991-2020 in Klammern. Quelle: WetterKontor.

Tabelle 2: Niederschlagssummen und Temperaturmittel in 21/22, 22/23 und 23/24 nach Jahreszeiten auf Betrieb B (Raum Cottbus). Abweichung zum Zeitraum 1991-2020 in Klammern. Quelle: WetterKontor.

6.2 Ergebnisse Betrieb A

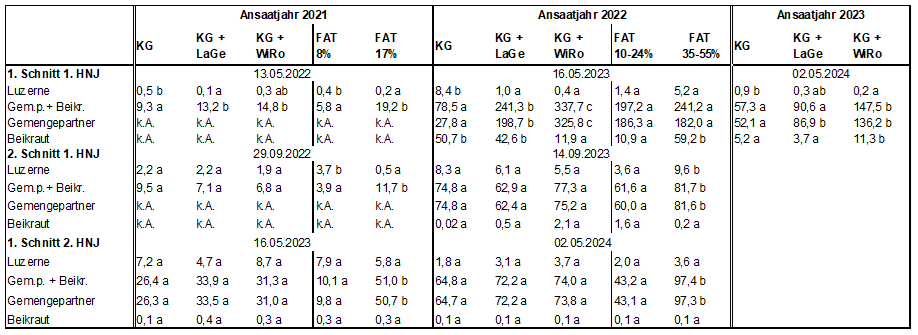

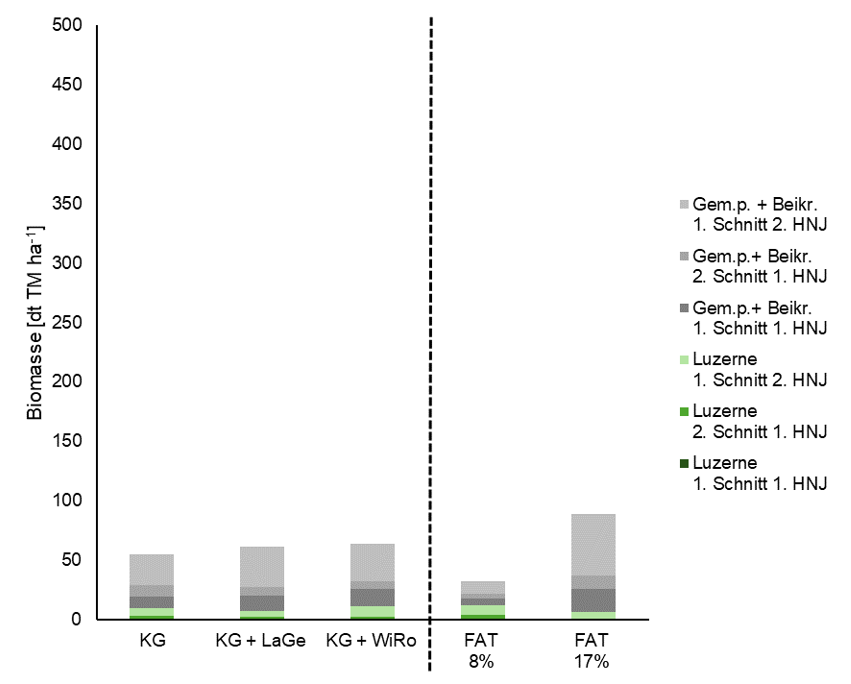

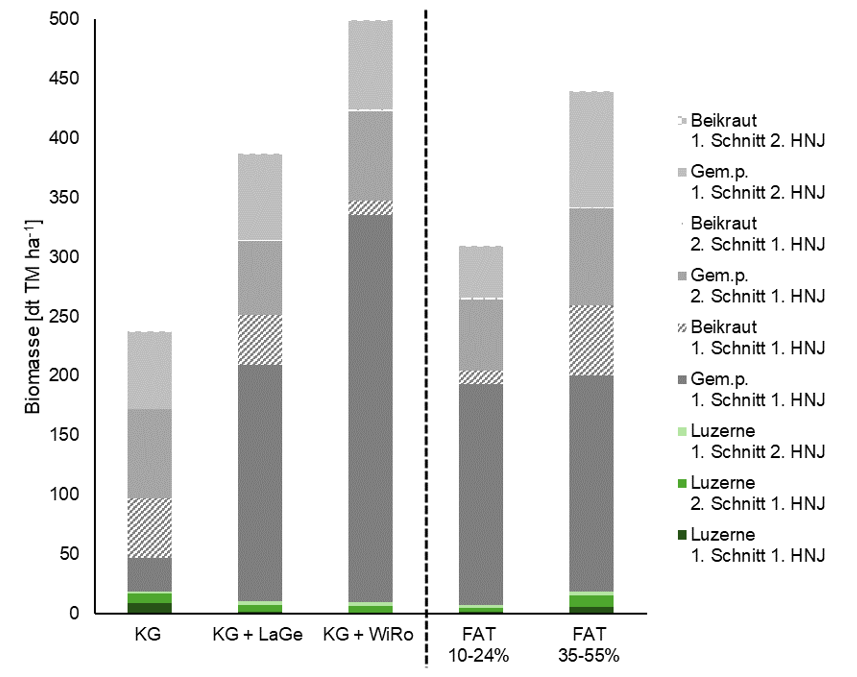

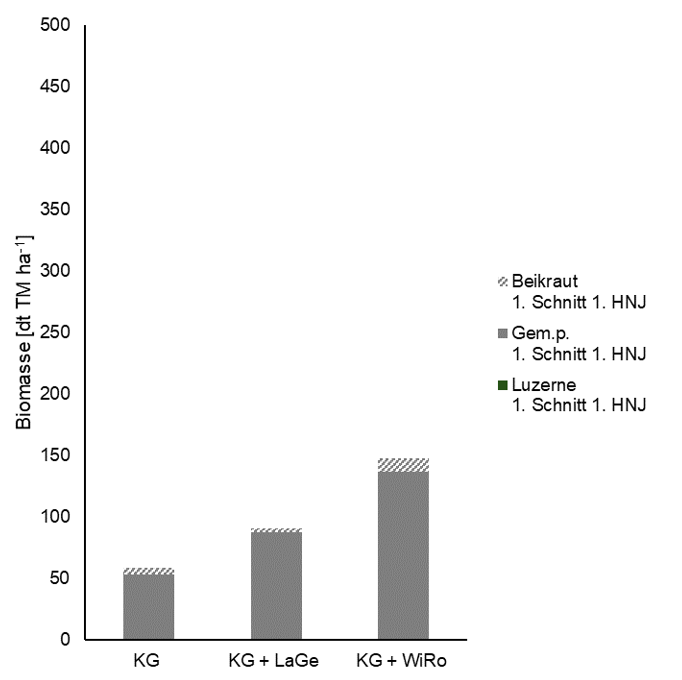

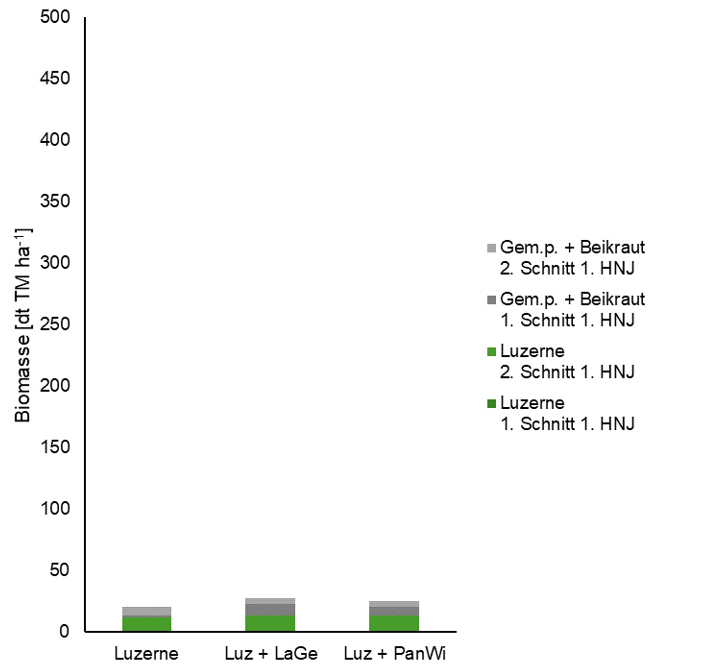

Die Biomasseerträge von Luzerne, den Gemengepartnern und Beikraut im Ansaatjahr 2021, 2022 und 2023 sind für Betrieb A in Tabelle 3, sowie Abbildung 3, 4 und 5 dargestellt.

Tabelle 3: Betrieb A – Mittlerer Biomasseertrag [dt TM ha-1] von Luzerne, Gemengepartnern (Gem.p.) + Beikraut (Beikr.), Gemengepartner und Beikraut bis zum ersten Schnitt im zweiten Hauptnutzungsjahr (HNJ) über alle Bodenarten in den Varianten „Kleegras“ (KG), „Kleegras mit Landsberger Gemenge (KG + LaGe)“ und „Kleegras mit Wickroggen (KG + WiRo)“, sowie über alle Varianten nach Bodenart (Feinanteil – FAT). Buchstaben zeigen signifikante Unterschiede innerhalb eines Schnittes für den jeweiligen Biomasseparameter über die Beisaatvarianten bzw. über den Bodengradienten an (Tukey HSD (p<0,05).

Ergebnisse Landsberger Gemenge und Wickroggen (Betrieb A)

Wie wirken sich Beisaaten (Landsberger Gemenge und Wickroggen) auf den Biomasseertrag von Luzerne im Kleegrasgemenge aus?

In den drei Versuchsjahren konnte Luzerne etabliert werden, wobei der Biomasseertrag der Luzerne zum ersten Schnitt mit Landsberger Gemenge (Ansaatjahr 2021) sowie Wickroggen (Ansaatjahr 2022) signifikant geringer war (Tab. 3). Im Ansaatjahr 2023 hatte keine der Beisaaten einen signifikanten Einfluss auf die Luzernbiomasse zum ersten Schnitt (Tab. 3). Im Ansaatjahr 2021 und 2022 wurde bei den folgenden Schnitten kein Minderertrag der Luzerne und Gemengepartner (+Beikraut) durch die Etablierung mit einer Beisaat festgestellt (Tab. 3). Im Versuch mit Ansaatjahr 2023 wurde nach dem ersten Schnitt vom Betriebsleiter aufgrund unzufriedenstellender Aussaat abgebrochen (Abb. 5). Luzerne machte in allen Versuchsjahren einen geringen Anteil am Gesamtfutterertrag aus. Der Biomasseertrag der Gemengepartner war in allen Versuchsjahren mit Wickroggen-Beisaat am höchsten mit 52 dt TM ha-1 zum ersten Schnitt im Ansaatjahr 2022, wohingegen der Ertrag im Ansaatjahr 2023 mit 22 dt TM ha-1 nur bei der Hälfte und im Ansaatjahr 2021 mit 15 dt TM h a-1 (mit Beikraut) zum ersten Schnitt auf geringem Niveau lag (Tab. 3). Im Frühjahr 2022 waren mit 48 mm weniger als die Hälfte des Niederschlags langjährigen Mittels 1991- 2020 (120 mm) gefallen, wobei im März der Niederschlag sogar völlig ausblieb (Tab. 1).

Ergebnisse Bodenunterschiede (Betrieb A)

Wie wirken sich Unterschiede in der Bodentextur (Tongehalt) auf den Biomasseertrag von Luzerne im Kleegrasgemenge sowie auf die Beisaaten (Landsberger Gemenge und Wickroggen) aus?

Die Versuchsfläche im Ansaatjahr 2021 auf Betrieb A zeigte im Texturgradienten lediglich 1,5 % Unterschied im Tongehalt von sandigem Sand (Ss, Bodengruppe 1, Feinanteil 8 % und Ton 1,8%) zu schwach schluffigem Sand (Su2, Bodengruppe 1, Feinanteil 17 % und Ton 3,3%). Weitere Parameter unterschieden sich nicht (pH, P, K, Mg).

Die Versuchsfläche im Ansaatjahr 2022 auf Betrieb A hatte hingegen mit 11-45% Unterschied im Tongehalt einen weiteren Texturgradienten von Sand und schwach lehmigem Sand (Ss, Su2, Sl2, Bodengruppe 1-2, Feinanteil 10-24 % und Ton 3,5-7%) zu stark lehmigem Sand (Su3, Sl3, Sl4, Bodengruppe 2-3, Feinanteil von 35-55% und Ton 7-16 %).

Während im Ansaatjahr 2021 die Luzernebiomasse auf leichterem Boden zum ersten und zweiten Schnitt signifikant höher war, hatten die Bodenunterschiede im Ansaatjahr 2022 erst zum zweiten Schnitt einen Einfluss (Tab. 3). Anders als im Ansaatjahr 2022 war die Luzernebiomasse auf leichtem Boden geringer. Zum ersten Schnitt im zweiten Hauptnutzungsjahr hatte der Boden in beiden Versuchsjahren jedoch keinen signifikanten Einfluss auf die Luzernebiomasse.

Der Biomasseertrag der Gemengepartner war in beiden Ansaatjahren und zu jedem Schnittzeitpunkt auf schwererem Boden signifikant höher (Tab 3). Eine Ausnahme stellt der erste Schnitt im Ansaatjahr 2022 dar, da die Wasserversorgung durch 150 mm im Winter 22/23 und 121 mm im Frühjahr 2023 auf dem Niveau des langjährigen Mittels ausreichend waren (Tab. 1).

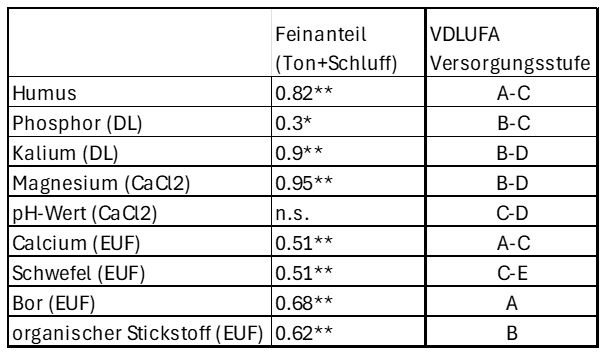

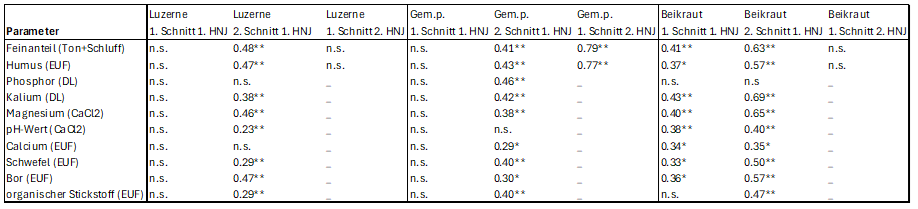

Einfluss weiterer Bodenparameter auf die Biomasse von Luzerne und Gemengepartner

Zum ersten Schnitt nach Ansaat 2022 wurde die Luzernebiomasse nicht signifikant von den Bodenparametern beeinflusst (Tab. 5). Zum zweiten Schnitt hatte der Feinanteil, sowie mit ihm stark korrelierende Parameter wie Humusgehalt, Kalium und Magnesium (Tab. 4) einen signifikanten Einfluss auf die Biomasse der Luzerne (Tab. 5). Unter den Korrelationen der Bodenparameter mit der Luzernebiomasse waren die mit Feinanteil, Magnesium und Bor mit r = 0,63-0,69 bei p < 0,01 am stärksten ausgeprägt, gefolgt von Kalium (r = 0,59, p < 0,01) und Humus (r = 0,57, p < 0,01) (Tab. 5). Der pH-Wert wirkte sich nur zum zweiten Schnitt (r = 0,57, p<0,01) signifikant auf die Luzernebiomasse aus, da durch ausreichende Saatbettkalkung der pH-Wert auf der Fläche in Versorgungsstufe C-D war. Zum ersten Schnitt im zweiten Hauptnutzungsjahr hatten die sich langsam verändernden Parameter Feinanteil und Humus keinen Einfluss auf die Biomasse von Luzerne oder Gemengepartner.

Tabelle 4: Spearman-Rangkorrelation von Bodenparametern mit dem Feinanteil des Bodens (Summe aus Ton- und Schluffanteil) im Ansaatjahr 2022 auf Betrieb A. Signifikanzniveaus angegeben mit ** p < 0,01, * p < 0,05, n.s. nicht signifikant.

Tabelle 5: Spearman-Rangkorrelation von Bodenparametern mit der Biomasse von Luzerne, den Gemengepartnern und Beikraut zu drei Schnitten in zwei Hauptnutzungsjahren (HNJ) im Versuch mit Ansaatjahr 2022 auf Betrieb A. Signifikanzniveaus angegeben mit ** p < 0,01, * p < 0,05, n.s. nicht signifikant.

6.3 Ergebnisse Betrieb B

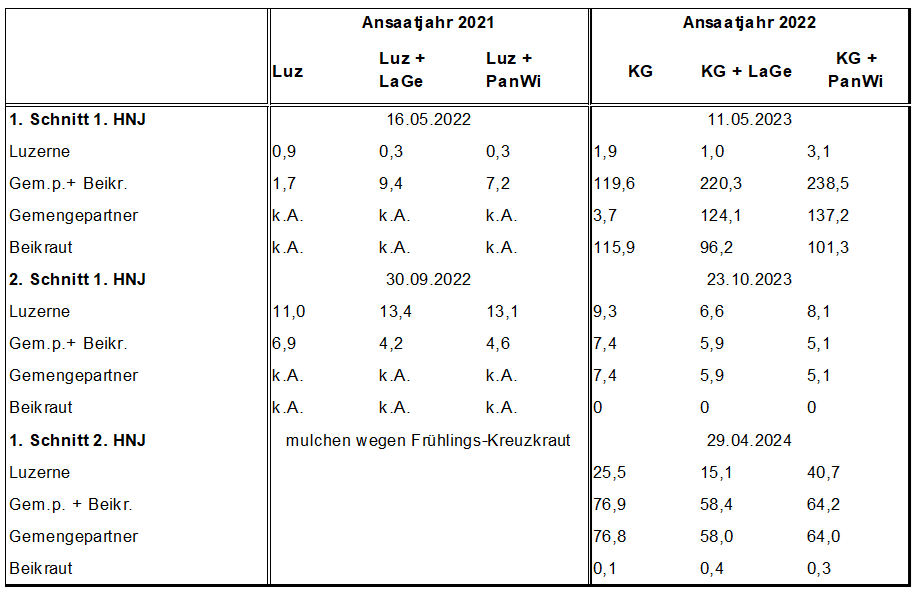

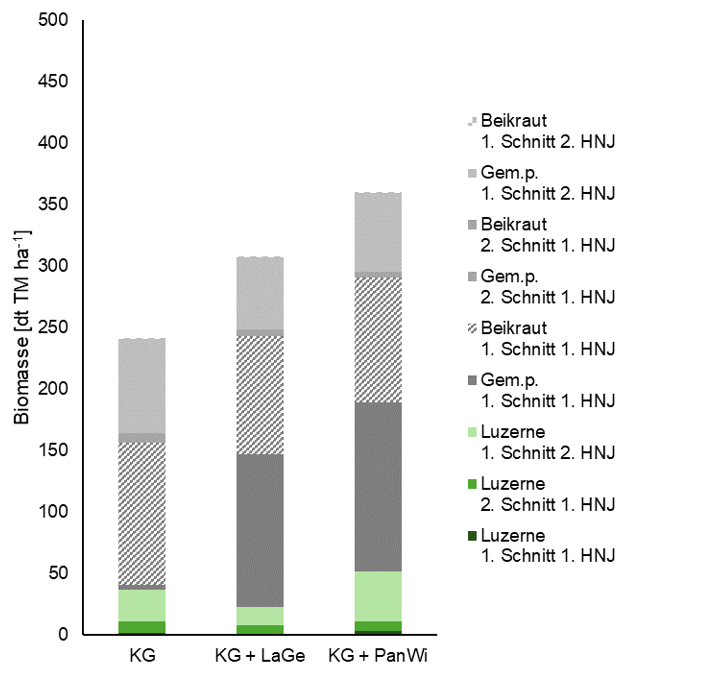

Die Biomasseerträge von Luzerne, den Gemengepartnern und Beikraut im Ansaatjahr 2021 und 2022 sind für Betrieb B in Tabelle 3, sowie Abbildung 6 und 7 dargestellt.

Tabelle 6: Betrieb B – Mittlerer Biomasseertrag [dt TM ha-1] von Luzerne, Gemengepartnern (Gem.p.) + Beikraut (Beikr.), Gemengepartner und Beikraut bis zum ersten Schnitt im zweiten Hauptnutzungsjahr (HNJ) in den Varianten „Luzerne-Reinsaat“ (Luz) bzw. „Kleegras“ (KG), „mit Landsberger Gemenge (Luz/ KG + LaGe)“ und „mit Pannonischen Wi cken (Luz/KG + PanWi)“. Demoanlage wurde rein deskriptiv ausgewertet.

Ergebnisse Landsberger Gemenge und Pannonische Wicken (Betrieb B)

Wie wirken sich Deckfrüchte (Landsberger Gemenge und Pannonische Wicken) auf den Biomasseertrag von Luzerne in Reinsaat (2021) und im Luzernekleegras (2022) aus?

In den beiden Versuchsjahren konnte Luzerne etabliert werden. Im Ansaatjahr 2021, in dem Luzerne in Reinsaat etabliert wurde, war der Biomasseertrag der Luzerne zum ersten Schnitt ohne Beisaaten höher, zum zweiten Schnitt kehrte sich dieses Verhältnis jedoch um (Tab. 6, Abb. 6). Insgesamt war der Biomasseertrag der Luzerne und Beisaaten aufgrund der Trockenheit sehr gering, sodass sich im lückigen Bestand ohne Kleegrasbeisaat im zweiten Hauptnutzungsjahr Frühlings-Kreuzkraut ausweitete und der Bestand gemulcht werden musste. Außerhalb der Praxisversuche ist der Reinsaatanbau von Luzerne aufgrund der langsamen Jugendentwicklung nicht zu empfehlen.

Im Ansaatjahr 2022 war der Biomasseertrag der Luzerne zum ersten Schnitt mit Pannonischen Wicken als Beisaat mit 0,5 dt TM ha-1 etwas höher im Vergleich zu 0,3 dt TM ha-1 ohne Beisaat und 0,2 dt TM ha-1 mit Landsberger Gemenge (Tab. 6, Abb. 7). Die Pannonischen Wicken brachten zusätzlich gemeinsam mit Kleegras mit 38,6 dt TM ha-1 den höchsten Biomasseertrag der Gemengepartner. Im zweiten Schnitt war die Luzernebiomasse zwar in der Variante ohne Beisaaten leicht höher, im zweiten Hauptnutzungsjahr lag die Luzernebiomasse mit Pannonischen Wicken mit 6,5 dt TM ha-1 jedoch um ein Vielfaches höher als in den anderen Varianten. Die Gemengepartner waren nach dem ersten Schnitt jedoch in der Variante ohne Beisaaten am ertragsstärksten. In den untersuchten Umwelten (Standort und Jahr) war das Ansaatjahr 2022 auf Betrieb B das einzige Jahr, das relevante Luzerneerträge erbrachte.

7. Diskussion

7.1. Diskussion Beisaaten

Die Beisaaten verbesserten die Luzerneetablierung nicht, verschlechterten sie jedoch auch nicht. Beim ersten Schnitt waren die Luzernepflanzen durch die zusätzliche Konkurrenz meist kleiner und wurden somit bei einer Schnitthöhe von 12 cm nicht erfasst. Diese Unterschiede verwuchsen sich jedoch zum zweiten Schnitt, was eine gewisse Konkurrenztoleranz zeigt.

Landsberger Gemenge, Wickroggen und Pannonische Wicken leisteten einen entscheidenden Beitrag zum ersten Futterschnitt. Unter den Beisaaten brachten Wickroggen und Pannonische Wicken die höchsten Erträge. In Diskussion mit den Landwirt*innen des Regionetzwerkes wurde die Etablierung mit Pannonischen Wicken als beste Variante bevorzugt. Es besteht die Befürchtung, dass die unbearbeitete Roggenstoppel nach der Wickroggenernte durch den Schornsteineffekt dem Boden Wasser entziehen könnte.

Für viehlose Betriebe ohne Verwendungsmöglichkeiten des Aufwuchses (z.B. Futter-Mist-Kooperation) können die zusätzlichen Saatgutkosten nicht durch einen Mehrertrag der Luzerne gerechtfertigt werden. Körnerleguminosen als Zwischenfrüchte bringen bei einem Trockenmasseertrag von 26 dt ha-1 zusätzlich etwa 48 kg N ha-1 aus der Luft mit ins System und sind damit auf einem Niveau mit Landsberger Gemenge, Wickroggen sowie Feinleguminosen mit kurzer Standzeit (Bachinger et al 2015). Im Vergleich fixiert ein etabliertes Klee-Luzerne-Gemenge 223 kg N ha-1 aus der Luft bei einem Ertrag von 80 dt TM ha-1 (ebd.). Bis zum ersten Schnitt im zweiten Hauptnutzungsjahr lag der Ertrag des Klee-Luzerne-Gemenge ohne Beisaaten zwischen 11 dt TM/ ha (2021, Betrieb B) und 37 dt TM/ ha (2022, Betrieb A) (Tab. 3 und 6). Es ist daher anzunehmen, dass die N-Fixierung nur auf geringem Niveau stattfand und diese erst über eine längere Standzeit bei höheren Erträgen zunimmt.

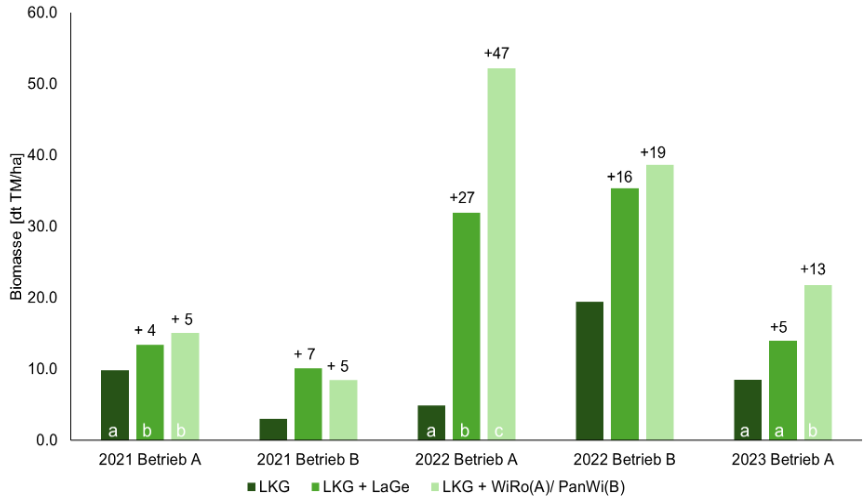

Durch Beisaaten konnte ein Mehrertrag von 4 bis 47 dt TM/ ha zum ersten Schnitt erzielt werden (Abb. 8). Entsprechend kann die zusätzliche N-Fixierung der Beisaaten nur bei guten Erträgen die geringe N-Fixierung von Kleegras zu Beginn der Etablierung ergänzen.

7.2 Diskussion Bodenunterschiede

Der Einfluss der Bodentextur auf die Biomasse der Luzerne und Gemengepartner war in den beiden Versuchsjahren (Ansaat 2021 und Ansaat 2022 auf Betrieb A) größer als der Einfluss der unterschiedlichen Etablierungsvarianten. Es ist davon auszugehen, dass die wichtigste Einflussgröße das Wasserhaltevermögen des Bodens ist, da im feuchten Frühjahr 2023 der Feinanteil im Boden keinen Einfluss auf die Biomasse der Luzerne und Gemengepartner hatte. Die Bodennährstoffe zeigten ebenfalls erst signifikante Korrelationen zur Biomasse der Luzerne und Gemengepartner, als zum zweiten Schnitt im Herbst 2023 weniger Wasser zur Verfügung stand. Im zweiten Hauptnutzungsjahr hatte die Luzerne eventuell schon tief genug gewurzelt, wodurch die Ertragsbildung unabhängig von Niederschlag und Nährstoffgehalt im Oberboden erfolgte.

Die Beziehung zwischen Feinanteil im Boden und der Luzernebiomasse können durch die vorliegenden Versuchsergebnisse nicht eindeutig abgeleitet werden, da sich die Ergebnisse in den beiden Ansaatjahren zum Teil widersprechen. Es ist hervorzuheben, dass der Standort im Ansaatjahr 2021 insgesamt einen sehr viel geringeren Feinanteil von 8-17% hatte als der Versuchsschlag im Ansaatjahr 2022 (FAT 10-24% und 35-55%). Dennoch war die Luzernebiomasse im zweiten Hauptnutzungsjahr auf dem schwachen Standort (Ansaat 2021) insgesamt höher als auf den Parzellen mit hohe Feinanteil von 35-55% (Ansaat 2022). Insgesamt war die Luzerne sehr ertragsschwach in beiden Versuchsjahren, was die Aussagekraft der Ergebnisse einschränkt.

Der Einfluss des Bodens auf die Gemengepartner war hingegen eindeutiger: bei einem höheren Feinanteil im Boden war der Biomasseertrag der Gemengepartner um ein Vielfaches höher.

8. Fazit/Ausblick

Auf den heterogenen Versuchsflächen, wie sie für Brandenburg üblich sind, waren Unterschiede im Luzerne- und Gemengepartner- bzw. Beikrautertrag innerhalb der Fläche größer als Unterschiede zwischen den Beisaatvarianten.

Luzerne konnte auf beiden Betrieben etabliert werden. Dabei reagierte sie auf die Konkurrenz durch die Beisaaten mit geringerem Ertrag im ersten Schnitt, konnte den Rückstand zum zweiten Schnitt aber wieder aufholen, sodass eine Etablierung mit Beisaaten grundsätzlichen empfohlen werden kann. Die Pannonische Wicke wurde in Diskussion der Versuchsergebnisse mit den Landwirt*innen des Regionetzwerkes als vorteilhafteste Etablierungsvariante identifiziert.

Nur in einer von fünf Umwelten (Standort und Jahr) trug Luzerne bis zum ersten Schnitt im zweiten Hauptnutzungsjahr relevant zum Gesamtbiomasseertrag bei. Es bleibt offen, ob sich die Luzerne in den anderen Umwelten zu folgenden Schnitten als relevante Ertragskomponente entwickelt. Daher und auch im Vergleich zu Kleegraserträgen ist die Sicherung des Futterertrages durch Beisaaten erfolgsversprechend.

Abseits der in Praxisversuchen untersuchten Beisaaten haben folgende Stellschrauben eine größere Bedeutung für eine erfolgreiche Luzerneetablierung:

- Ebenes Saatbett

- An Witterung angepasster Saatzeitpunkt

- Kalkung & Schwefeldüngung

- Mehrere Luzernesorten in der Saatgutmischung

9. Weitere Infos

- Bachinger, J., Becherer, U., Bee, W., Belau, T., Blum, H., Blumensteil, A. et al. (2015) Faustzahlen für den Ökologischen Landbau. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (Hrsg.), Darmstadt.

Kontakt Regioberaterin

Charlotte Kling

Tel.+49 3334 657-239

ckling(at)hnee.de