Weißklee als Stickstofflieferant an Trockenstandorten

1. Versuchsdurchführung

Regionetzwerk Sachsen-Anhalt, Einzelversuch Demoanlage

2. Hintergrund

Weißklee weist einen hohen Vorfruchtwert für nährstoffintensive Kulturen auf und ist im Vergleich der Kleearten sehr trockenresistent (Lütke Endrup, 2000). Er nutzt die Wasservorräte im Unterboden weniger stark als Luzerne, was der Folgekultur zugutekommt. Basierend auf der Notwendigkeit des Anbaus von Futter- oder kleinkörnigen Leguminosen in der Fruchtfolge erscheint der Weißklee deshalb attraktiv für die mitteldeutschen Trockenstandorte. Als selbstverträgliche Leguminose ist er gut nutzbar als Untersaat, die in Untersuchungen keinen negativen Effekt auf den Ertrag von Weizen zeigt (Brust et al. 2011). Weißklee-Untersaaten sind im Mais zu empfehlen, da er eine besonders hohe Verträglichkeit mit dem Mais aufweist. Weißklee beeinflusst die Bodenstruktur positiv (Kläy, 1984). Auch durch sein langsames Wachstum eignet er sich gut als Untersaat (Lütke Entrup, 2000). Untersuchungen von Jung (2015) zeigen, dass Untersaaten mit Weißklee im Maisanbau zu einer deutlichen Unkrautunterdrückung führen, wobei die Erträge jedoch stärker von der Jahreswitterung beeinflusst werden. Eine Möglichkeit der wassersparenden Bewirtschaftung wäre beispielsweise eine flache Bodenbearbeitung mit Grubber und/oder Scheibenegge mit möglichst geringer Tiefe und einem möglichst guten Umbruchergebnis. Je länger die Standzeit des Weißklees, desto mehr Stickstoff kann er fixieren. Die Bedeckung des Bodens mit Weißklee über den Winter schützt ihn vor Erosion.

Ein Jahr zuvor wurde auf dem gleichen NutriNet-Betrieb bereits ein Versuch mit Weißklee angelegt (zum Versuch). In den Weißkleebestand, der über den Winter stand, wurde 2021 mit einem Strip-Till-Verfahren Mais eingesät. Das Verfahren zeigte in diesem Versuch keinen Vorteil für den Maisanbau aufgrund des deutlich geringeren Ertrags durch den Konkurrenzdruck des Weißklees. Um bessere Bedingungen für den Mais zu schaffen, wurde in dem nachfolgenden Versuch 2022 der Weißklee durch eine flächige Bodenbearbeitung komplett eingearbeitet, bevor der Mais gesät wurde.

3. Versuchsfragen

Zeigen sich Unterschiede bei verschiedenen Umbruchvarianten von Weißklee im Frühjahr hinsichtlich Maisertrag, Nmin-Gehalt und Wassergehalt im Boden? Ist der Wiederaufwuchs des Weißklees im Mais ein relevanter Erosionsschutz?

4. Versuchsaufbau

| Standortbeschreibung | |

|---|---|

| Boden-Klima-Raum | Lössböden der Ackerebene Ost |

| Höhenlage (m ü NN) | 220 |

| Bodenart | schluffiger Lehm |

| Jahresniederschlag in mm | 540 mm |

| Durchschnittstemperatur in °C | 9,4 °C |

| Ausgangslage auf der Versuchsfläche vor Versuchsanstellung | |

|---|---|

| Fruchtfolge | Hafer mit Weißkleeuntersaat 2021, Aussaat Mais 07.05.2022 |

| Düngung | keine Düngung |

| Pflegemaßnahmen | Im Mais: 1x Blindstriegeln, 1x Striegeln im 3 Blattstadium, 2x Hacken (beim letzten Hackgang häufeln) |

| Bodenuntersuchungen | Mischprobe, Werte vom 18.06.2022 (EUF) Humus 3,1% S 1,0 mg/100g Boden NO3-N 1,7; Norg 2,2 mg/100g Boden P1 2,7; P2 1,6 mg/100g Boden K1 23; K2 10 mg/100g Boden Ca1 42; Ca2 49 mg/100g Boden Mg 2,7 mg/100g Boden Bor 0,4 mg/1000g Boden |

| Sonstiges | Bodenartbestimmung nach Schlichting et al (1995) |

| Versuchsparameter | |

|---|---|

| Versuchstyp* | Einzelversuch, Demoanlage |

| Anlagetyp | Parzellenversuch |

| Prüffaktor/en | Umbruchvarianten Weißklee |

| Faktorstufen | V1 2x Scheibenegge, V2 1x Scheibenegge und 1x Grubber, V3 2x Grubber |

| Anzahl Wiederholungen | 1 |

| Prüfmerkmale | EUF, Nmin (4 Termine: 14.03.2022, 21.07.2022, 28.09.2022, 28.11.2022), Bodenfeuchte, Bonituren (Bedeckung), Ertrag |

| Versuchszeitraum | März 2022 – November 2022 |

* Eine Beschreibung verschiedener Versuchstypen und einiger Grundbegriffe der Versuchsanstellung finden Sie hier (pdf-Datei, 0,4 MB)

| Monat | Temperatur | Niederschlag | ||

|---|---|---|---|---|

| Mittel (in °C) | Abweichung (in °C) | Summe (in mm) | % vom langjährigen Mittel | |

| April 2022 | 7,7 | -0,8 | 33,8 | 75% |

| Mai 2022 | 14,9 | +1,6 | 29,6 | 49% |

| Juni 2022 | 19,1 | +3,1 | 33,0 | 54% |

| Juli 2022 | 19,4 | +1,1 | 46,2 | 56% |

| August 2022 | 20,5 | +2,5 | 60,8 | 92% |

| September 2022 | 13,7 | -0,2 | 89,3 | 165% |

| Oktober 2022 | 13,6 | +4,2 | 37,9 | 102% |

| Novemver 2022 | 6,4 | +1,9 | 20,9 | 41% |

Versuchsablauf

Für den NutriNet-Versuch wurde im April 2021 Weißklee als Untersaat in Hafer gesät. Nach der Ernte des Hafers blieb er über den Winter als Deckfrucht stehen. Im Frühjahr 2022 wurde der Weißklee mit verschiedenen Bodenbearbeitungsvarianten eingearbeitet und nachfolgend Körnermais ausgesät. In den verschiedenen Varianten wurden zu vier Zeitpunkten die Nmin-Gehalte im Boden und die Bodenwassergehalte untersucht. Der Maisertrag wurde in den drei mechanischen Umbruchvarianten ermittelt.

Legende

| Bezeichnung | Variante | Saatstärke; Datum |

|---|---|---|

| V1 | Umbruch 2xSE | 2x Scheibenegge |

| V2 | Umbruch SE+GR | 1x Scheibenegge, 1x Grubber |

| V3 | Umbruch 2xGR | 2x Grubber (betriebsüblich) |

6. Versuchsauswertung

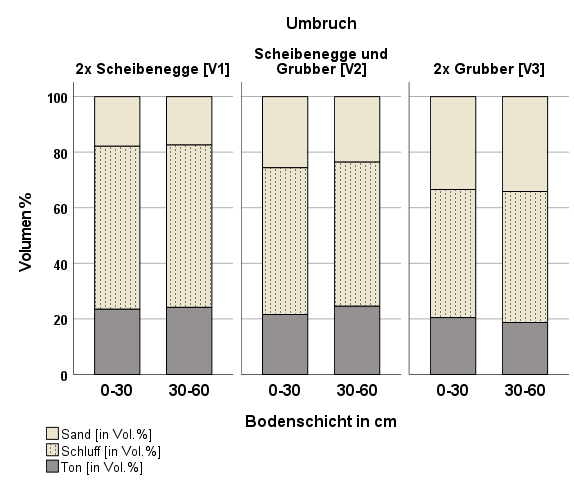

6.1 Bodenarten

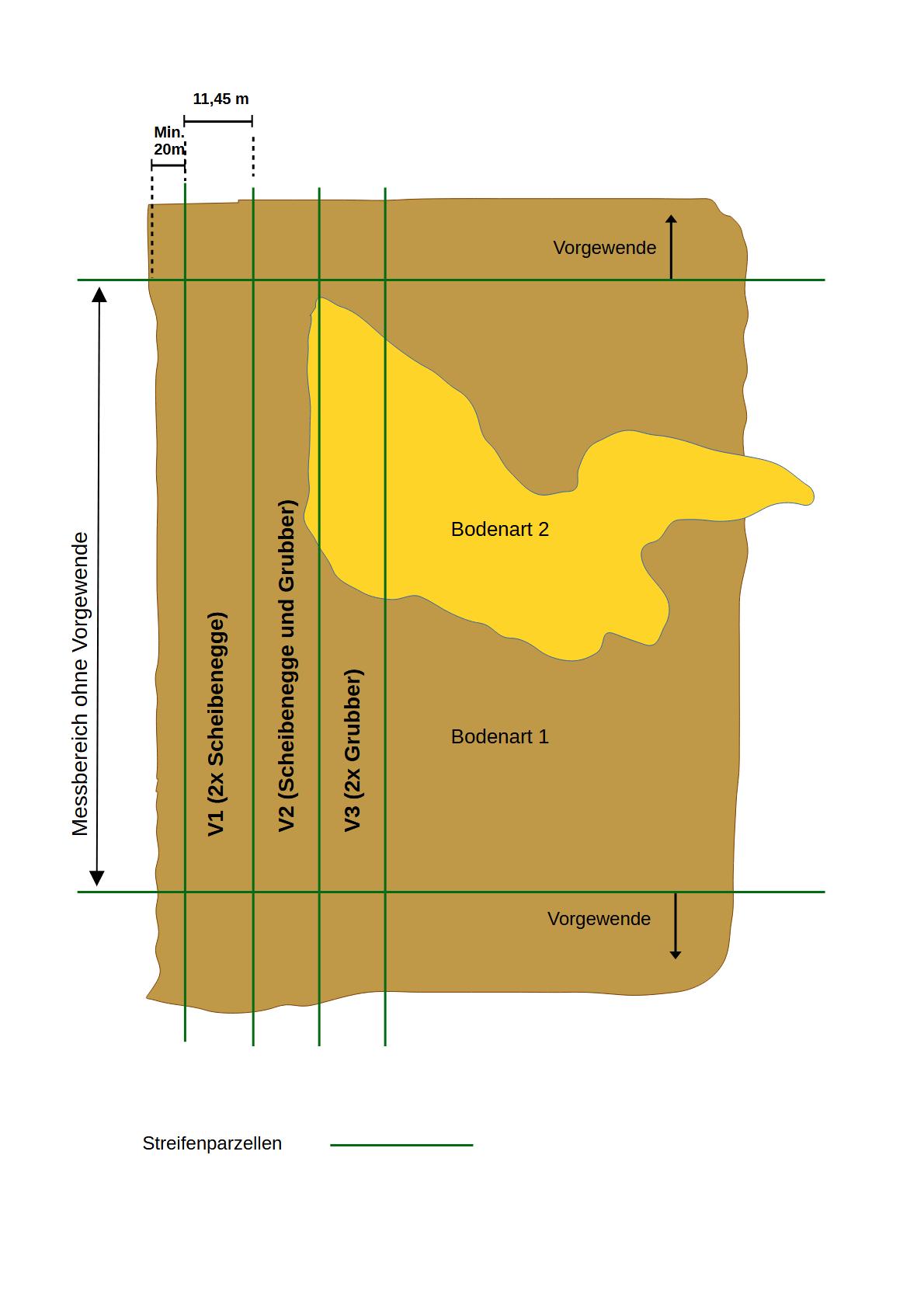

Im Versuch wurde die Bodenart anhand der Körnungsanalyse nach Schlichting et al. (1995) aus Proben aller Varianten und Wiederholungen untersucht und zeigte keine Unterschiede bei den Varianten.

In den Varianten 1 (2xSE) und 2 (SE+GR) handelte es sich um schluffigen Lehm, mit Ausnahme von zwei Unterbodenproben, die höhere Tonanteile aufwiesen. Die Bodenart in der Variante 3 (2xGR betriebsüblich) war in schwach sandigen Lehm einzuordnen, mit Sandanteilen von über 30 %. Entgegen der Annahme, dass ein Bodengradient quer zu den Varianten vorlag, unterschied sich die Bodenart der Variante 3 somit über die gesamte Parzellenlänge von den anderen beiden Varianten (Abbildung 1).

6.2 Nmin-Verlauf

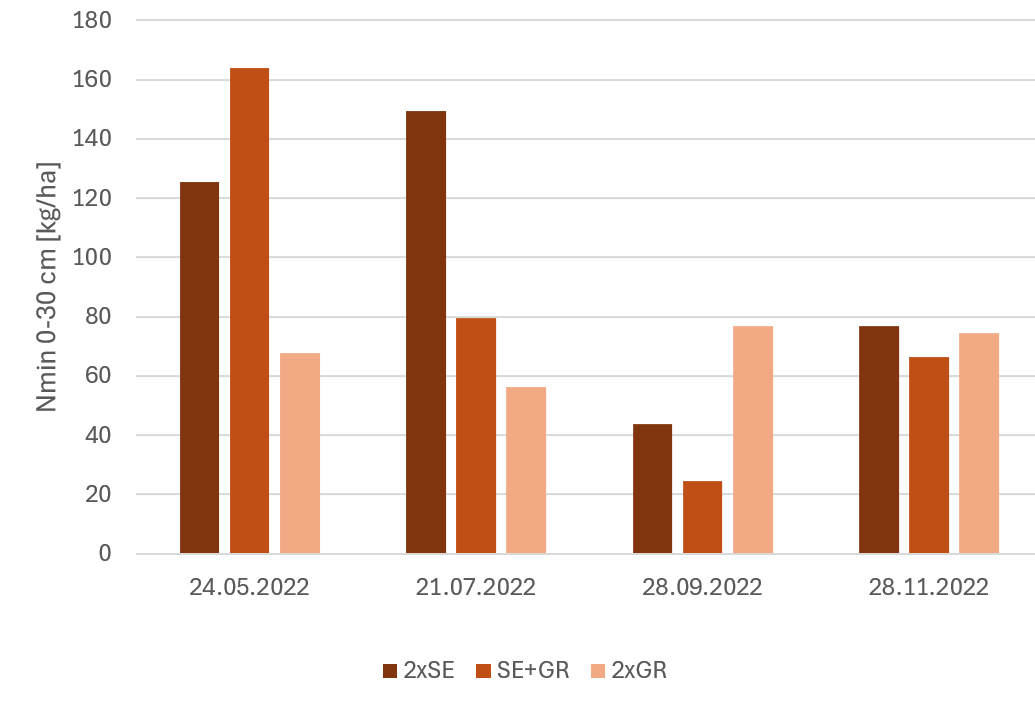

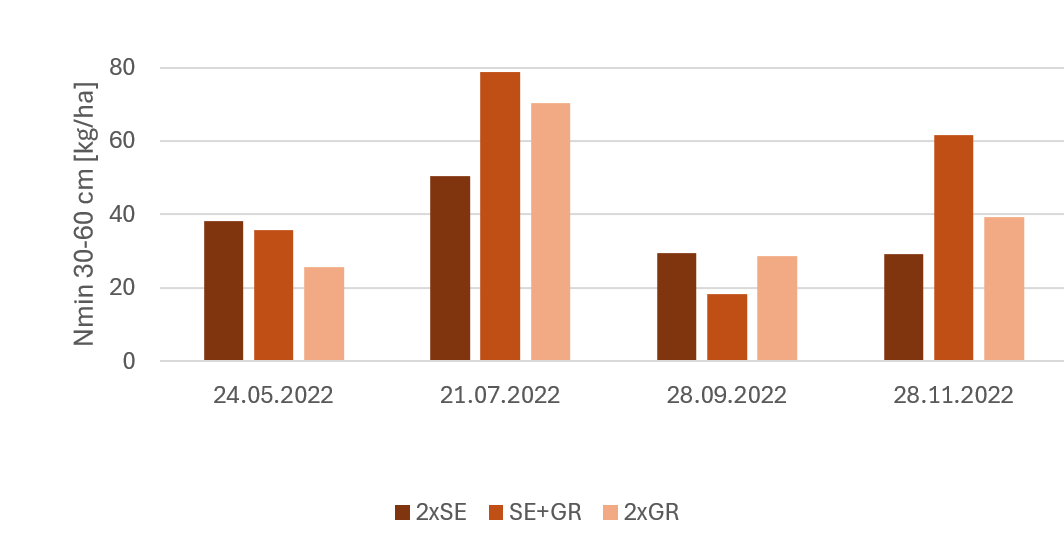

Die Nmin-Untersuchungen zu vier Zeitpunkten in allen Varianten und Wiederholungen zeigten nur bei den ersten beiden Probennahmen größere Unterschiede in der Bodenschicht 0-30 cm (Abbildung 2a und 2b).

In den Varianten 2xSE und SE+GR wurden bei den ersten Probennahmen höhere Nmin-Gehalte festgestellt. Zum Ende des Wachstums oder vielmehr der N-Aufnahme des Maises im September sind nur noch niedrige Gehalte zu beobachten. Bei der letzten Probennahme im November sind die Nmin-Gehalte wieder höher und hier besonders in der Variante SE+GR in der Bodenschicht 30-60 cm. Auffällig ist die Variante 2xGR, die in der oberen Bodenschicht die nahezu gleiche Menge an N zu allen Probennahmezeitpunkten vorweist.

Abbildung 2a und 2b: Mittelwerte des Nmin-Bodenvorrats in kg/ha zu den vier Probennahme-Zeitpunkten in den Bodenschichten 0-30 cm und 30-60 cm in den 3 Bearbeitungsvarianten Variante 1 (2x Scheibenegge), Variante 2 (Scheibenegge + Grubber), Variante 3 (2x Grubber).

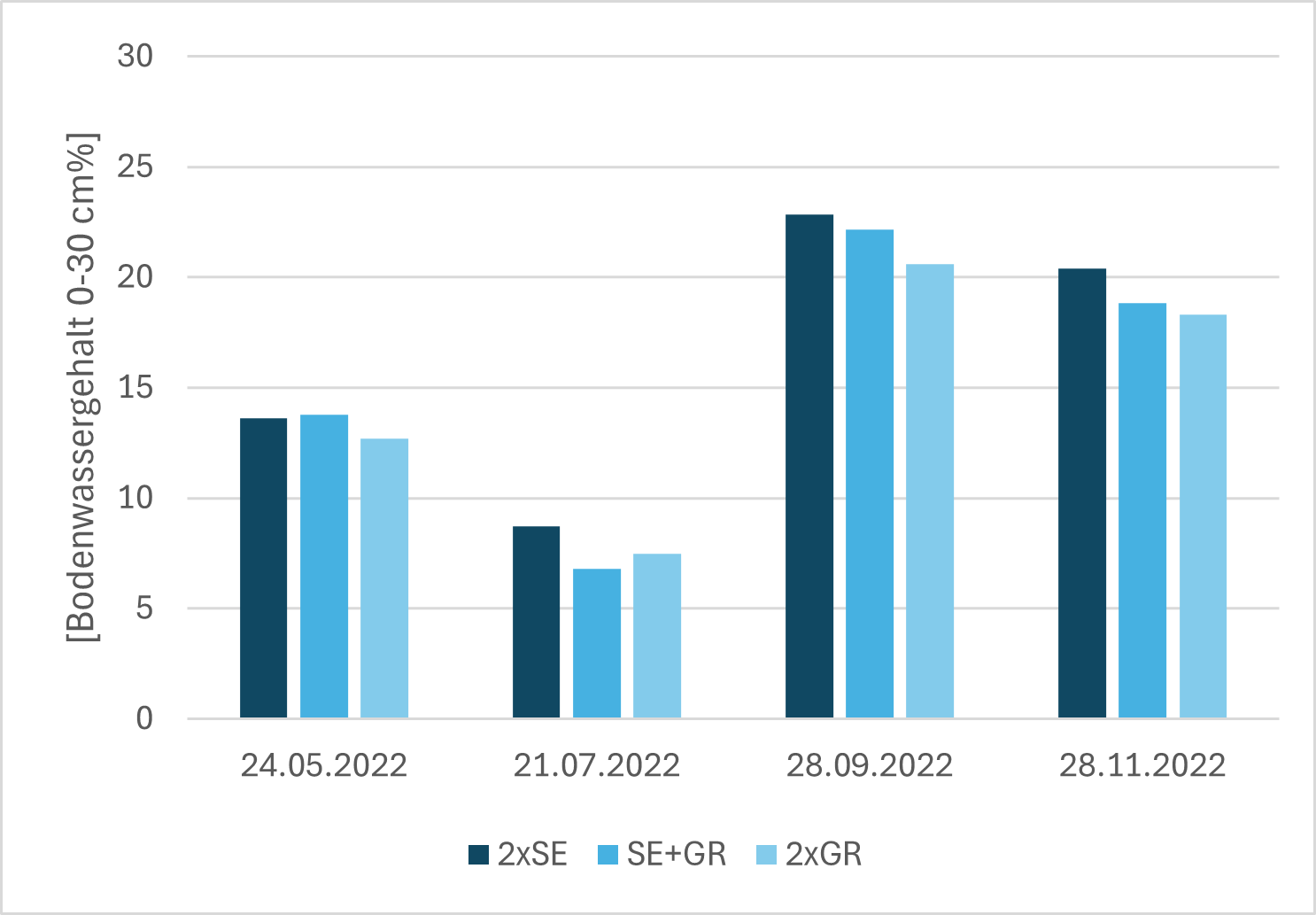

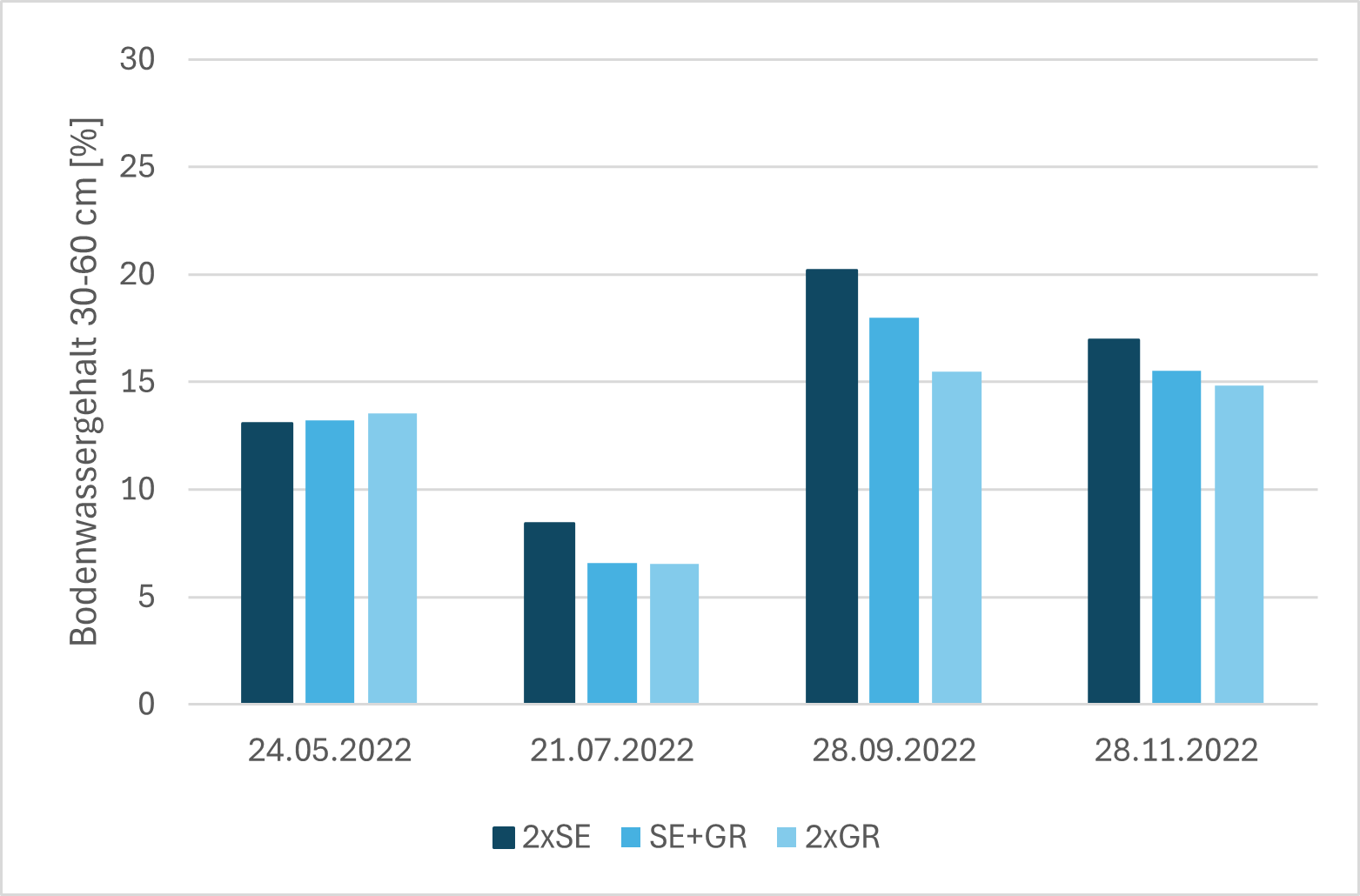

6.3 Bodenwassergehalte

Die Bodenwassergehalte (Abbildungen 3a und 3b) zeigten sich unterschiedlich in den Bearbeitungsvarianten. Höchste Werte sind in der Variante mit der geringsten Bodenbearbeitungsintensität (2xSE) zu finden.

Abbildungen 3a und 3b: Bodenwassergehalte in % zu den vier Probennahme-Zeitpunkten in den Bodenschichten 0-30 cm und 30-60 cm in den 3 Bearbeitungsvarianten Variante 1 (2x Scheibenegge), Variante 2 (Scheibenegge + Grubber), Variante 3 (2x Grubber).

6.4 Ertrag Folgekultur Körnermais

Der Körnermais wurde am 16.11.2022 gedroschen und der Gesamtertrag je Varianten per Hängerwaage separat gewogen (Tabelle 2).

In der intensiveren Bodenbearbeitung mit Scheibenegge und Grubber (V2) konnten nach dem Umbruch von Weißklee die höchste N-Mineralisierung und am Ende auch der höchste Körnermais beobachtet werden. Beim Weißkleeumbruch mit der Scheibenegge (V1) im Frühjahr konnte in der Folgekultur Mais höhere Verunkrautung beobachtet werden. Zudem war in dieser Variante trotz eines höheren Wassergehaltes im Boden ein etwas geringerer Ertrag zu beobachten. Die Umbruchvariante mit der Grubberbearbeitung (V3) zeigte den mit Abstand geringsten Ertrag. Der Bestand war zwar hoch und auch vital, allerdings wurden geringere Kolbenansätze festgestellt.

| Variante | Bearbeitung | Ertrag dt/ha |

|---|---|---|

| V1 | 2x Scheibenegge | 40,94 |

| V2 | Scheibenegge und Grubber | 44,83 |

| V3 | 2x Grubbern | 27,29 |

Der Bedeckungsgrad des Bodens wurde zu zwei Zeitpunkten (22.05.2022 und 21.07.2022) bonitiert. Dabei wurde zwischen Weißklee und Beikräutern unterschieden. Der zum Teil wiederaufgewachsene Weißklee bedeckte zu keinem Zeitpunkt nennenswerte Flächen zwischen den Maisreihen, mit maximal 11,8 % Bodenbedeckung in Variante 1 (2xSE).

7. Fazit und Ausblick

Weißkleeanbau in Trockengebieten ist für ökologisch wirtschaftenden Betriebe interessant. Die Aussaat ist sowohl im Frühjahr als Untersaat als auch im Herbst als Blanksaat möglich. Aufgrund der teilweise oft langanhaltenden Trockenphasen empfiehlt sich, nicht nur eine Variante zu wählen, um Bestände zu etablieren.

Ein intensiver Umbruch des Weißklees im Frühjahr mit Unterschneidung und Einmischung scheint vorteilhaft für das Saatbett und die Nährstoffversorgung der nachfolgenden Kultur zu sein.

Ursachen für den geringen Ertrag in Variante 3 (2xGR) könnten der sandhaltigere Boden, sowie die geringeren Bodenwassergehalte sein. Die Nmin-Gehalte im Boden dieser Variante bildeten hier zwar ein Potenzial, konnten vom Mais aber scheinbar nicht genutzt werden.

Weder als Erosionsschutz - hier sind mindesten 30 % Bedeckung erforderlich - noch zur Beikrautunterdrückung reichte der Bedeckungsgrad des wiederaufgewachsenen Weißklees aus.

Um Weißklee- oder auch andere Feinleguminosen als Nährstoffquelle zu nutzen, braucht es ein sinnvolles Fruchtfolgekonzept, das an die standort- und betrieblichen Gegebenheiten angepasst ist. Weitere Versuche könnten andere Folgekulturen nach Weißklee untersuchen.

8. Weitere Infos

- Brust, J., Gerhards, R., Karansia, T., Ruff, L., Kipp, A. (2011) Warum Untersaaten und Zwischenfrüchte wieder Bedeutung zur Unkrautregulierung in Europäischen Ackerbausystemen bekommen

- Jung, R. (2015) Entwicklung von Untersaaten und Untersaatenmischungen zur Reduzierung des Unkrautdruckes in Mais, BÖLN

- Kläy, R. (1984) Untersaaten zu Mais - gegenseitige Beeinflussung von Unterkultur und Mais, sowie Auswirkungen auf Bodenstruktur, Nitrataustausch, Stickstoff-Fixierung und die Entwicklung der Folgekultur

- Lütke Endrup, N. (2000) Feldfutterbau und Ackerbegrünung. In: Lehrbuch des Pflanzenbaues: Kulturpflanzen. LÜTKE ENTRUP, N. UND B.C. SCHÄFER (Hrsg.), Bonn, AgroConcept, S. 572–669.

- Schlichting et al. (1995) Bodenkundliches Praktikum, Blackwell Wissenschaftsverlag Berlin-Wien, Seite 114ff

Kontakt Regioberaterin

Katharina Winter

Tel. +49 176 15510500

katharina.winter@bioland.de