Getrennte Ernte von Luzerneblättern und -stängeln

1. Versuchsdurchführung

Regionetzwerk Brandenburg, 1 Betrieb

2. Hintergrund

Mehrjähriger Luzernekleegrasanbau hat eine große Bedeutung in der ökologischen Fruchtfolge: die Bodenstruktur wird verbessert, der Unterboden gelockert, Humus angereichert, Nährstoffe werden mobilisiert und Stickstoff aus der Luft fixiert. In der Literatur werden Zielwerte von 20-40 % Feinleguminosenanteil in der Fruchtfolge für ein optimales betriebliches N-Management und gleichzeitiger Vorbeugung von Fruchtfolgekrankheiten angegeben (Leithold & Becker 2016). Auf viehschwachen oder viehlosen Betrieben wird jedoch wenig Futter benötigt, sodass der Feinleguminosenanteil in der Fruchtfolge meist geringer ist.

Die Nutzung von Luzerne auf viehschwachen und viehlosen Betrieben ist eines der Schlüsselelemente, um den Feinleguminosenanbau ökonomisch attraktiver zu machen und Nährstoffe flexibler einsetzen zu können. Futter-Mist-Kooperationen sind in viehschwachen Regionen nur begrenzt möglich, ebenso hat nicht jeder Betrieb eine Biogasanlage in der Umgebung. Cut & Carry, sowie Kompostierung sind mit höherem Arbeitsaufwand verbunden.

Als weiteres Verfahren wurde die getrennte Ernte von Luzerneblättern und -stängeln mit dem Mähdrescher oder Hochschnitt in verschiedenen Projekten bereits behandelt (Grünlegum, FUFAPRO, HEILU, NovaLuz, GalliLuz). Die Luzerneblätter bzw. Pflanzenspitzen beim Hochschnitt erwiesen sich dabei als eiweißreiches Futter in der Schweinefütterung mit Mischungsanteilen von <10 % für Ferkel, 10 % für Sauen und 20 % für Mastschweine (Bellof et al. 2021, Grünlegum) sowie in der Milchkuhfütterung mit Mischungsanteilen von 30 % (NovaLuz 2024) ohne die Leistung oder Futteraufnahme zu beeinflussen. Bei der Fütterung von Legehennen und Masthühner führten hingegen Mischungsanteile > 5 % zu Akzeptanzproblemen und Leistungsrückgängen (Bellof et al. 2021, Grünlegum), werden jedoch derzeit im GalliLuz Projekt weiter erforscht (Laufzeit 2023 – 2026).

3. Versuchsfrage(n)

Wie lässt sich die getrennte Ernte von Luzerneblättern und -stängeln umsetzen?

Welcher Luzerneblattertrag kann erzielt werden?

Ist die getrennte Ernte von Luzerneblättern und -stängeln ökonomisch sinnvoll?

Können Luzernestängel auf dem Acker verbleiben, ohne die Luzernebiomasse im nachfolgenden Schnitt zu verringern?

Welche Inhaltsstoffe haben Luzerneblätter und -stängel?

4. Versuchsaufbau

| Standortbeschreibung | |

|---|---|

| Boden-Klima-Raum | mittlere diluviale Böden MV und Uckermark |

| Höhenlage (m ü NN) | 60 |

| Bodenart | stark lehmiger Sand |

| Ausgangslage auf der Versuchsfläche vor Versuchsanstellung | |

|---|---|

| Fruchtfolge | Winterweizen (konv.) – Triticale – Luzernekleegras (2022) – Luzernekleegras (2023) |

| Düngung | keine |

| Pflegemaßnahmen | keine |

| Bodenuntersuchungen | Bodenart Sl4, Bodengruppe 3 (Feinanteil 24,7 %), Humusgehalt 3,45 %, C/N Boden 11, pH 7,1 (Versorgungsstufe E) P 3,0 (Vst. B), K (7,2 Vst.B), Mg 5,6 (Vst. B) |

| Versuchsparameter | |

|---|---|

| Versuchstyp* | Einzelversuch, Demoanlage, Praxisforschungsanlage |

| Anlageytp | Streifenversuch, Verfahrensversuch |

| Prüffaktor/en | Luzernestängel |

| Faktorstufen | Abfahren (0 dt TM Luzernestängel/ha) (V0), Auf Feld belassen/ gehäckselt (18 dt TM Luzernestängel/ha) (V1) |

| Wiederholungen | 4 |

| Prüfmerkmale | Deckungsgrad gesamt, Biomasseertrag Luzerne, Kleegras, Beikraut zu zwei Schnitten Pflanzeninhaltsstoffe zum ersten Schnitt getrennt nach Blättern und Stängeln (C, N, C/N, P, K, Mg, S, B, Cu, Mn, Zn, Ca, Na, Fe, Mo) Zusätzlich wurden Frisch- und Trockenmasseertrag von Blättern und Stängeln in 0,25 m2 Schnitten erhoben 2024 (n=4), 2025 (n=9) |

| Versuchszeitraum | 07/2024 - 10/2024 |

* Eine Beschreibung verschiedener Versuchstypen und einiger Grundbegriffe der Versuchsanstellung finden Sie hier (pdf-Datei, 0,4 MB).

Versuchsskizze

Legende

| Bezeichnung | Variante | Düngermenge |

|---|---|---|

| V0 | Luzernestängel abfahren | 0 dt/TM Luzernestängel/ha |

| V1 | Luzernestängel auf Feld belassen | 18 dt/TM Luzernestängel/ha |

5. Der Versuch in Bildern

6. Ergebnisse

6.1 Verfahrenstechnik

Wie lässt sich die getrennte Ernte von Luzerneblättern und -stängeln umsetzen?

Ziel beim Ernteverfahren war es, Blätter und Stängel mit möglichst geringem Arbeits- und Trocknungsaufwand zu trennen. Daher entschied sich der Landwirt für die Mahd am 31.07.2024, mit einmaligem Wenden 01.08.2024 und dem Drusch der angewelkten Luzerne mit dem Mähdrescher am 02.08.2024. Die Luzerneblätter landen im Bunker, während die Stängel wie Stroh auf den Acker gehäckselt werden. Durch dieses Verfahren fallen keine Trocknungskosten an. Es ist jedoch besonders wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, bei dem das Material trocken genug und die Bröckelverluste so gering wie möglich sind. Als Bröckelverluste werden Blattmassen, die durch Abbröckelung verloren gehen, bezeichnet.

Im diesjährigen Versuch wurde der Zeitpunkt zu spät gewählt, sodass viel Luzerneblattmaterial auf dem Acker verloren ging. Weitere Stellschrauben zur Vermeidung von Bröckelverlusten sind Einstellungen am Mähdrescher beispielsweise am Schüttler, an den Sieben und am Wind.

Darüber hinaus stellt das Abbunkern der im Vergleich zu Getreidekorn viel leichteren Blätter eine große Herausforderung dar, da diese durch ihre schlechten Schütteigenschaften den Elevator verstopfen. Für eine Fortsetzung des Versuchs will der Landwirt maschinelle Anpassungen am Abtankrohr des Dreschers vornehmen.

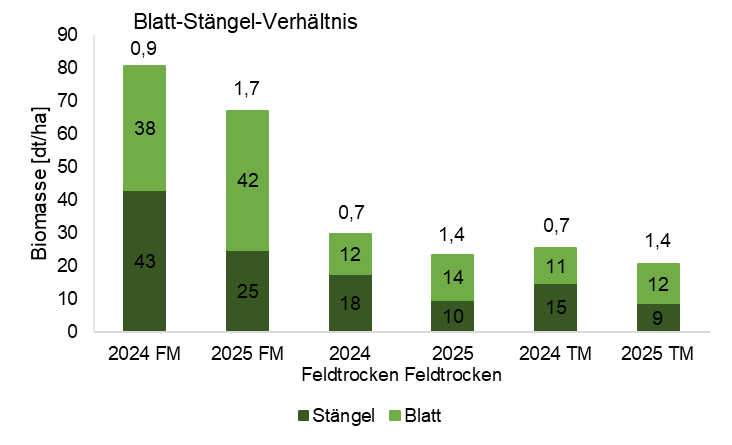

6.2 Luzerneertrag: Blatt-Stängel-Verhältnis

Welcher Luzerneblattertrag kann erzielt werden?

Die Luzernepflanzen von 0,25 m² Schnitten wurden am 15.07.2024 (n=4) und im Jahr drauf am 20.07.2025 (n=9) nach Blättern und Stängeln getrennt und ausgewogen. Wie Abbildung 2 zu entnehmen ist, war das Blatt-Stängel-Verhältnis (trocken) in 2024 mit 0,7 geringer als in 2025 mit 1,4. In beiden Jahren wurde eine ähnliche Blattmasseerträge ausgewogen und berechnet, die bei 12 dt FM/ha feldtrockenes Material 2024 und 14 dt FM/ha 2025 lagen. Die Stängelmasse war 2024 fast doppelt so hoch wie im Folgejahr (18 dt FM/ha vs. 10dt FM/ha feldtrockenes Material). Diese Werte berücksichtigen jedoch keine Ernteverluste, da die Versuchsernte per Hand stattfand. Die Luzernepflanzenlänge betrug ca. 80 cm (nicht dargestellt).

6.3 Ökonomie

Ist die getrennte Ernte von Luzerneblättern und -stängeln ökonomisch sinnvoll?

Lose Luzerneblätter können zur Tierfütterung mit mindestens 5500 €/dt TM Luzerneblätter verkauft werden. Bei einer Ernte von 7 dt TM/ ha könnten somit 385 €/ha erwirtschaftet werden. Die Kosten der Ernte belaufen sich auf 35 €/ ha für den Schnitt, 15 €/ ha für das Wenden und 150 €/ ha für den Drusch der angewelkten Luzerne, gesamt also 200 €/ ha. Damit würden dem Betrieb 185 €/ ha Gewinn zur Verfügung stehen.

Im ersten Praxisversuch wurde eine potenzieller Luzerneblattertrag von 12 dt TM/ ha ohne Bröckelverluste ermittelt, sodass der Gewinn sich auf 460 €/ ha belaufen würde. Bei geschätzten Bröckelverlusten von 50 % im Versuch ergab sich mit der tatsächlichen Erntemenge lediglich 130 €/ ha Gewinn.

Ab einer Erntemenge von 3,6 dt TM/ ha ist dieses Verfahren gewinnbringend.

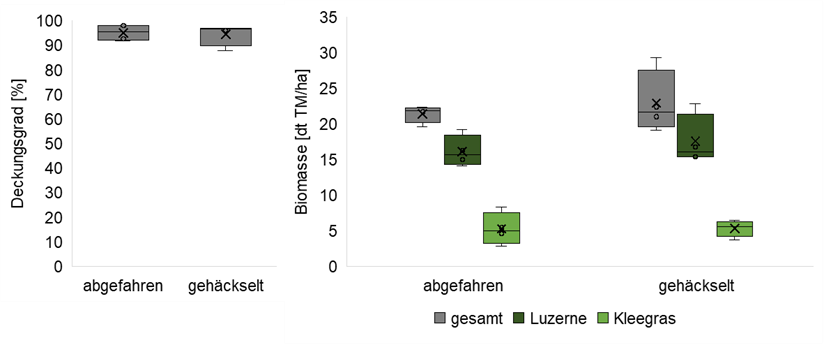

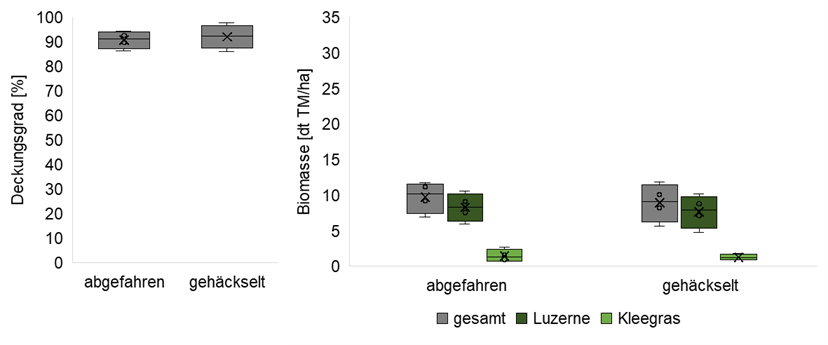

6.4 Ergebnisse Luzerneertrag nach Bewirtschaftung

Können Luzernestängel auf dem Acker verbleiben, ohne die Luzernebiomasse im nachfolgenden Schnitt zu verringern?

Die Luzernebiomasse wurde vor und nach der Versuchsanlage am 02.08.2024 in vierfacher Wiederholung (sowie mit drei unechten Wiederholungen) erfasst. Im Versuch wurden die Luzernestängel entweder gehäckselt und auf dem Feld belassen oder abgefahren. Wie in Abbildung 3 und 4 dargestellt, unterschied sich der Luzerneertrag bei beiden Verfahren nicht.

Der Verbleib der Luzernestängel auf dem Acker hatte keinen Düngeeffekt und führte nicht zu einer geringeren Luzernebiomasse zu Gunsten von Gras im Gemenge. Dieses Ergebnis lässt sich durch das C/N-Verhältnis der trockenen Luzerneblätter und -stängel zum Drusch erklären. Nach Laber (2014) ist die N-Mineralisation von Düngemittel und Pflanzenrückständen eng mit dem C/N-Verhältnis korreliert. Eine Stickstoff-Immobilisierung ist ab einem C/N-Verhältnis von 25 zu erwarten. Während die Luzerneblätter mit einem C/N-Verhältnis von 13 leicht umsetzbar vorlagen, waren die Luzernestängel mit einem C/N-Verhältnis von 31 eher Stickstoff-immobilisierend (siehe Abbildung 5). Auch der Stickstoff aus den durch Bröckelverluste rückgeführten Luzerneblätter wirkte sich nicht vermindernd auf den Luzerneertrag aus, hat aber möglicherweise die Fixierleistung durch das zusätzliche N-Angebot verringert. Im Folgejahr wurden die C/N-Verhältnisse von Blatt (13) und Stängel (37) bestätigt.

6.5 Ergebnisse Pflanzeninhaltsstoffe Blätter und Stängel

Welche Inhaltsstoffe haben Luzerneblätter und -stängel?

Nach dem Drusch am 02.08.2024 wurden je 3 Proben Luzerneblätter und -stängel gesammelt und analysiert. Die Analysen der Makro- und Mikronährstoffe ergab höhere Nährstoffgehalte in den Blättern insbesondere beim Gesamtstickstoff (34 in Blättern vs. 15 in Stängeln [g/kg TS]), Calcium (23 Blätter vs. 7 Stängel [g/kg TS]), Bor (57 vs. 15 [mg/kg TS]), Eisen (82 vs. 30 [mg/kg TS]), Mangan (37 vs. 15 [mg/kg TS]) und Zink (25 vs. 13 [mg/kg TS]) (siehe Abbildung 6 und 7). Dieser Unterschied und die Höhe der Nährstoffgehalte wurden durch Analysen im Folgejahr bestätigt.

Bei einem Stickstoffgehalt von 34 g/kg TS der Blätter leitet sich ein Rohproteingehalt (x 6,25) von 212,5 g/kg TS ab. Der errechnete Rohproteingehalt der Stängel betrug entsprechend nur 93,75 g Rp/kg TS.

7. Diskussion

Die Minimierung von Bröckelverlusten ist ein wichtiges Kriterium zur Optimierung dieses Verfahrens. Diese wurden im vorliegenden Versuch auf mindestens 50 % geschätzt. In weiteren Versuchen mit verschiedenen Schwadern wurden je Schnitt 15-20 % Bröckelverluste festgestellt (Resch 2016). Beim Vergleich unterschiedlicher Wendesysteme (Maschine x Drehzahl) wurden Bröckelverluste bei einmaligem Wenden von 4-12 % festgestellt (Manns & Hensel 2009). Die Bröckelverluste stiegen bei 5 Wendedurchgängen auf bis zu 50 %, was vor allem auf die sinkende Gutfeuchte zurückgeführt wurde (ebd.). Diese lag am ersten Tag bei 73% und sank auf 20 % am 6. Tag nach der Mahd (ebd.). Des Weiteren wurde festgestellt, dass hohe Werkzeuggeschwindigkeiten auch zu großen Bröckelverlusten führen (ebd.). Im Versuch wurde das Wenden bereits auf einen Arbeitsgang reduziert, weshalb die meisten Bröckelverluste wohl beim Drusch entstanden. Folglich sind weitere Anpassungen des Wenders und des Mähdreschers in folgenden Blatternten nötig.

Verglichen zu Ergebnissen aus dem Projekt Grünlegum, war der Rohproteingehalt der untersuchten Blätter im vorliegenden Versuch mit 212,5 g/kg TS etwas geringer: Im Projekt Grünlegum lagen die Rohproteingehalte der Luzerneblätter zwischen 247 und 307 g/kg TM je nach Standort und Sorte (Bellof et al. 2021, Grünlegum). Auch die Rohproteingehalte der im Versuch analysierten Stängel mit 93,75 g/kg TS lagen unter den Werten des Projektes Grünlegum von 126 bis 187 g/kg TS (ebd.). Neben Schwankungen zwischen den Jahren, kann dieser Unterschied wahrscheinlich auch auf die Bodenfruchtbarkeit der Standorte zurückgeführt werden. Im Vergleich zum eher sandigen Boden auf dem brandenburgischen Versuchsstandort (Bodenart Sl4, Bodengruppe 3, Feinanteil 24,7 %), wurden die Versuche im Grünlegum-Projekt auf den Standorten Freising, Gießen und Trenthorst mit höherem Feinanteil und Niederschlag durchgeführt. Bessere Wachstumsbedingungen für das Luzernekleegras könnten hier zu höheren Rohproteinkonzentrationen geführt haben. In den kommenden Jahren werden diese Ergebnisse mit weiteren Analysen verglichen. Nichtsdestotrotz stellen die Luzerneblätter im Versuch mit 21,5 % Rp in der TS bereits eine nährstoffreiche Rohproteinquelle dar.

8. Fazit und Ausblick

Im Versuch hätten etwa 11-12 dt TM/ha Luzerneblätter geerntet werden können. Es traten jedoch geschätzte Bröckelverluste von 50 % auf. Um die getrennte Ernte von Luzerneblättern- und Stängeln ökonomisch zu rechtfertigen, ist ein reeller Ertrag von mindestens 5-7 dt Blättern TM/ ha nötig (ca. 75-185 €/ha Gewinn).

Die Luzernestängel können auf dem Acker bleiben, da die Mineralisation des N aus den Stängeln sehr langsam ist und somit nicht die N-Fixierung der Luzerne beeinflusst. Das C/N-Verhältnis der Luzerneblätter und -stängel sollte bei unterschiedlichen Mahdzeitpunkten untersucht werden, um dieses Ergebnis zu sichern.

Um Bröckelverluste zu verringern und die Ernteeffizienz zu steigern, werden in den kommenden Versuchsjahren Erntezeitpunkt und -technik angepasst:

- Verlustarm ernten (etwas feuchter dreschen, Einstellungen Schüttler, Sieben und Wind anpassen)

- Effizient ernten, indem das Überladen aus dem Bunker durch bauliche Maßnahmen am Mähdrescher beschleunigt wird

9. Literatur

- Bellof, G., Weindl, Peter & Weindl Petra (Hrsg.) (2021) Schlussbericht zum Forschungsprojekt: Grünleguminosen als Eiweiß- und Raufuttermittel in der ökologischen Geflügel- und Schweinefütterung (GRÜNLEGUM). Online: https://www.orgprints.org/id/eprint/42739/5/Schlussbericht%20gesamt.pdf

- Laber, Hermann (2014) N-Mineralisation beim Brutversuch korrelierte eng mit dem C/N-Verhältnis. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, D-Dresden-Pillnitz. Online: https://orgprints.org/id/eprint/27731/

- Leithold, G., Becker, K. (2016): Planungshilfe zur Einordnung von Leguminosen in Öko-Fruchtfolgen. Online: https://orgprints.org/id/eprint/30646/

- Manns & Hensel (2009) Bestimmung der Bröckelverluste bei der Luzernebergung unter Prüfstandbedingungen. Pflanze und Technik 5.2009: 360 ff

- Resch, R. (2016) Abschlussbericht Pickup-Schwader: Test der Pickup-Schwadertechnologie hinsichtlich erdiger Futterverschmutzung, Rechverluste, Schwadform und Flächenleistung. Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein (Hrsg.)

Text: Charlotte Kling, August Bruckner, Anne Droscha, Elisa Mutz

Datum: 26.11.2025

Kontakt Regioberaterin

Charlotte Kling

Tel.+49 3334 657-239

ckling(at)hnee.de