Vergleich unterschiedlicher organischer Düngemittel zur Düngung von Zuckerrüben

1. Versuchsdurchführung

Regionetzwerk Bayern

2. Hintergrund

Die Düngung von Zuckerrüben im ökologischen Landbau stellt oftmals eine Herausforderung dar. Durch den Einsatz von organischen Düngern lässt sich häufig weder der optimale Düngezeitpunkt noch die genaue Dauer der Düngewirkung definieren. Denn beide sind abhängig von verschiedenen Faktoren wie Witterung, Temperatur und Düngerzusammensetzung. Im vorliegenden Versuch werden mit Gärrest und Hühnertrockenkot (HTK) zwei unterschiedliche organische Dünger bereits zur vorhergehenden Zwischenfrucht gedüngt. Insbesondere bei der Ausbringung von organischen Düngemitteln stellt die Befahrbarkeit der Böden im Frühjahr eine besondere Herausforderung dar. Durch die Düngung zur Zwischenfrucht im Sommer/Herbst ist die fachgerechte Ausbringung gewährleistet. Zudem ist eine verbesserte Verfügbarkeit von Nährstoffen möglich. Untersucht wird, wie sich die unterschiedlichen Düngungsvarianten auf die Zwischenfrucht und den folgenden Zuckerrübenanbau auswirken.

3. Versuchsfragen

Wie wirkt sich die Düngung mit unterschiedlichen organischen Düngern auf die Nmin-Verfügbarkeit, auf die Leistung der Zwischenfrucht und auf den anschließenden Zuckerrübenertrag aus?

4. Versuchsaufbau

Kurze Beschreibung der Ausgangssituation:

| Standortbeschreibung | |

|---|---|

| Boden-Klima-Raum | 115 – Tertiär-Hügelland Donau-Süd |

| Höhenlage (m ü NN) | 424 m ü NN |

| Bodenart | Sandiger Lehm – EUF Bodengruppe 4 |

| Jahresniederschlag in mm | 702,3 mm |

| Durchschnittstemperatur in °C | 9,4 °C |

| Ausgangslage auf der Versuchsfläche vor Versuchsanstellung | |

|---|---|

| Vorfrucht | Kleegras - Dinkel |

| Düngung | keine |

| Pflegenaßnahmen | 2x Striegel, 3 x Hackgerät, 150 Handhackstunden |

| Bodenuntersuchungen | EUF-Untersuchung: Bodenart: 4 Humus: 2,2% NO3: 1,3 – Norg: 2 P1: 1,1 – P2: 1 (niedrig bis anzustreben) K1: 11 – K2: 6 (anzustreben) |

| Versuchsparameter | |

|---|---|

| Versuchstyp* | Praxisforschungsanlage (Einzelversuch) |

| Anlagetyp | Parzellenversuch |

| Prüffaktor/en | organische Düngung (Ausbringung 08/2020 vor Saat ZWF) |

| Faktorstufen | Kontrolle, Gärrest, Hühnertrockenkot (HTK) |

| Anzahl Wiederholungen | 3 |

| Prüfmerkmale | Nmin, Sprossmasse ZWF, Ertrag ZR |

| Versuchszeitraum | 08/2020 bis 09/2021 |

* Eine Beschreibung verschiedener Versuchstypen und einiger Grundbegriffe der Versuchsanstellung finden Sie hier (pdf-Datei, 0,4 MB).

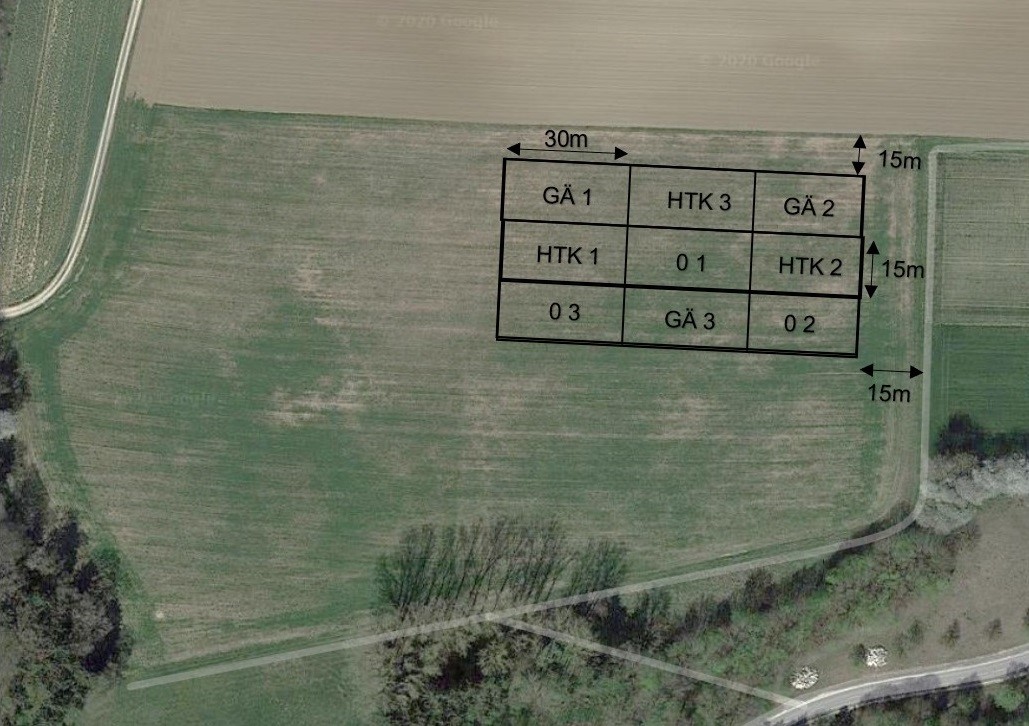

Versuchsskizze

Legende

| Bezeichnung | Variante | [Menge] |

|---|---|---|

| V0 | Ungedüngte Kontrolle | |

| GÄ | Gärrest | 12,5 m3/ha (ca. 60 kg/ha Gesamt-N) |

| HTK | Hühnertrockenkot | 3 t/ha (ca. 49 kg/ha Gesamt-N) |

6. Ergebnisse

6.1 Auswirkung der Düngung auf die Nmin-Verfügbarkeit

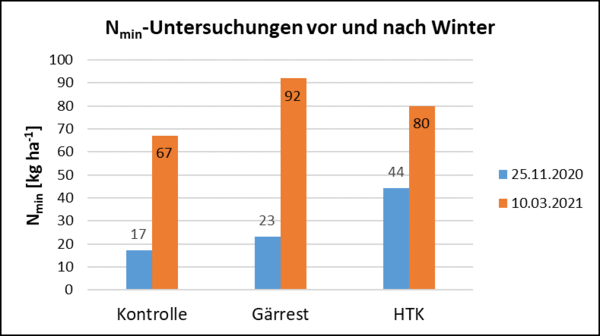

Im ersten Teil des Versuchs lag der Fokus auf dem Nmin-Gehalt des Bodens zur Saat bzw. zum Vegetationsbeginn der Rüben. Dazu wurde der Stickstoffgehalt im Boden an zwei Terminen, zu Beginn der Vegetationsruhe Ende November (25.11.20) und zu Beginn der Vegetationsperiode Anfang März (10.03.21), untersucht. Es wurden die Fraktionen NO3-N und NH4-N bestimmt.

Bei dem ersten Probenahmetermin zu Beginn der Vegetationsruhe lagen die Nmin-Werte der Kontrolle (17 Kilogramm pro Hektar) und der Gärrest-Variante (23 Kilogramm pro Hektar) sehr nah beieinander, während die Variante HTK mit 44 Kilogramm pro Hektar deutlich höhere Nmin-Gehalte aufwies. Die Unterschiede waren jedoch nicht signifikant.

Zu Beginn der Vegetationsperiode im Frühjahr wies die Kontrolle mit 67 Kilogramm pro Hektar die geringsten Nmin-Werte auf, gefolgt von der Variante HTK (80 Kilogramm pro Hektar) und der Variante Gärrest mit 92 Kilogramm pro Hektar. Auch diese Unterschiede waren nicht signifikant (Abbildung1).

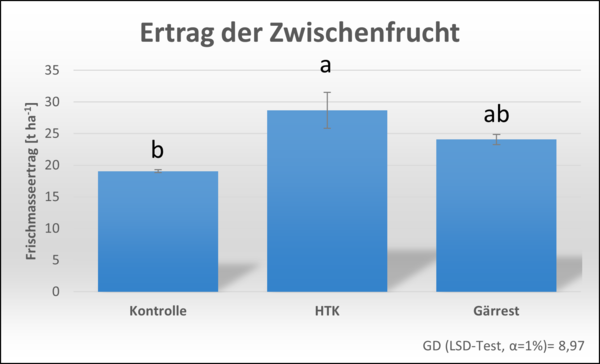

6.2 Auswirkung der Düngung auf die Leistung der Zwischenfrucht

Im zweiten Teil des Versuchs ging es um die Frage, wie sich die Düngung mit Gärrest und HTK auf die N-Aufnahme und den Ertrag der angebauten Zwischenfrucht auswirken. Die ausgesäte Mischung bestand zu je 50 % aus Ölrettich und Weißem Senf. Diese Zusammensetzung wurde neben den preislichen Vorzügen ausgewählt, da sie ein hohes Potenzial hat, viel Stickstoff vor dem Winter aufzunehmen und in der Biomasse zu speichern. Die Zwischenfrucht wuchs zwar sehr dicht, bestand jedoch zum größten Teil aus Senf.

Der Aufwuchs wurde Ende November bonitiert. Hier zeigte die Variante HTK mit ca. 29 Tonnen Frischmasse pro Hektar im Vergleich zur Kontrolle mit ca. 19 Tonnen Frischmasse pro Hektar einen signifikanten Mehrertrag. Die Variante Gärrest lag mit einem Frischmasseertrag von 24 Tonnen pro Hektar dazwischen (Abbildung 2).

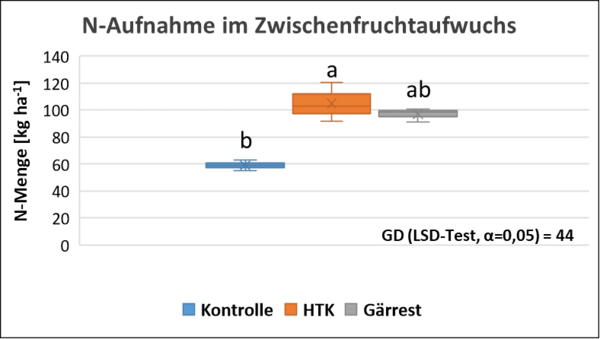

Die N-Gehalte in der Sprossmasse unterschieden sich in den gedüngten Varianten deutlich von der ungedüngten Kontrolle (Kontrolle: 2,1 % der Trockensubstanz (TS); HTK: 2,6 % der TS; Gärrest: 2,8 % der TS).

Die in der Zwischenfrucht gespeicherte Stickstoffmenge unterscheidet sich signifikant zwischen den unterschiedlichen Varianten. Während der Kontrollbestand ca. 59 kg Gesamt-N pro Hektar aufnahm, erreichten die Zwischenfrüchte in der Variante Gärrest eine Aufnahme von 97 kg Gesamt-N pro Hektar und in der Variante HTK eine Aufnahme von 103 kg Gesamt-N pro Hektar (Abbildung 3).

6.3 Auswirkung der Zwischenfruchtdüngung auf den Ertrag von Zuckerrüben

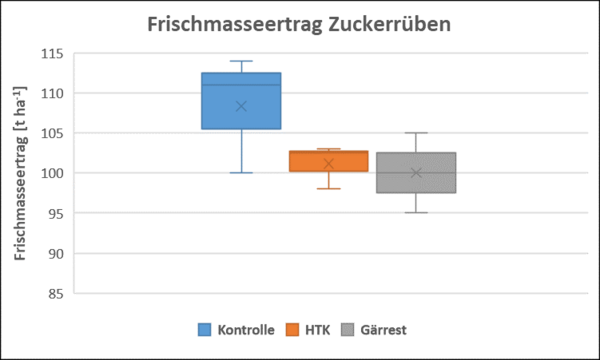

Der Zuckerrübenertrag lag in der ungedüngten Variante im Mittel bei 111 Tonnen pro Hektar. Bei der Variante HTK wurde ein Zuckerrübenertrag von 103 Tonnen pro Hektar ermittelt, während er bei der Gärrest-Variante mit 100 Tonnen pro Hektar darunter lag. Die Ertragsunterschiede waren nicht signifikant (Abbildung 4).

7. Diskussion

7.1 Auswirkung der Düngung auf die Nmin-Verfügbarkeit

Die leicht erhöhten Nmin-Gehalte in der HTK-Variante zu Beginn der Vegetationsruhe im Herbst (vgl. Abbildung 1) sind durch den grundsätzlich höheren Anteil an Ammonium im Dünger zu erklären. Da Ammonium aber nicht wasserlöslich ist, ist die Gefahr des Stickstoff-Verlustes durch Auswaschung gering. Zum Wachstumsbeginn der Rüben steht in den gedüngten Parzellen mehr Stickstoff zur Verfügung als bei der Kontrolle (vgl. Abbildung 1). Dies spricht dafür, dass nicht der gesamte mineralisierte Stickstoff durch die Zwischenfrucht aufgenommen werden konnte. Fraglich ist hier, ob der im Boden verbliebene Stickstoff auch noch für die Folgevegetation verfügbar war. Die Nmin-Untersuchungen zu Beginn der Folgevegetation legen nahe, dass auch über Winter Stickstoff im Boden mobilisiert wurde und in den gedüngten Parzellen eine erhöhte Menge an Stickstoff für die Massebildung zur Verfügung stand.

7.2 Auswirkung der Düngung auf die Leistung der Zwischenfrucht

Die höhere Menge an aufgenommenen Stickstoff in der HTK-Variante im Vergleich zur Gärrest-Variante kann durch den höheren Gehalt an Ammonium im HTK-Dünger erklärt werden, welches direkt von den Wurzeln aufgenommen werden kann. Jedoch unterscheiden sich die unterschiedlich gedüngten Zwischenfrüchte in der Menge des gespeicherten Gesamt-N nicht signifikant. Im Vergleich zur Kontrolle nahmen die Zwischenfrüchte rechnerisch einen Großteil des gedüngten Stickstoffs auf. Der Zwischenfruchtanbau kann daher bis zur Beprobung vor Winter besonders in der Gärrest-Variante als Erfolg gewertet werden, da der Nmin-Gehalt mit 23 Kilogramm pro Hektar vor Winter sehr niedrig und somit die Auswaschungsgefahr gering ist. Bei der HTK-Variante ist der erhöhte Nmin-Gehalt des Bodens kritischer zu sehen, da eine Auswaschung besonders auf sandigeren Böden möglich ist.

7.3 Auswirkung der Zwischenfruchtdüngung auf den Ertrag von Zuckerrüben

Der Versuch hat gezeigt, dass sich der Nmin-Gehalt des Bodens zu Beginn der Vegetationsperiode nicht stark zwischen den gedüngten und ungedüngten Parzellen unterschied und dass sich der Ertrag der Folgefrucht sogar gegenteilig zur Erwartung entwickelte. Daraus ergibt sich die Frage, was mit dem Stickstoff in den Senfpflanzen geschah. Laut Badawi et al. (2010) verliert Senf beim Absterben der Pflanze erhebliche Stickstoffmengen als gasförmige Emissionen. Natürlich ist die Erfassung des Nmin-Gehaltes im Frühjahr anhand einer Probennahme nur näherungsweise möglich. Gewisse Auswaschungsverluste und entsprechend gasförmige Verluste sind nicht auszuschließen. Aufgrund der technischen Anforderungen möglicher Emissionsmessungen konnten diese gasförmigen Verluste jedoch nicht erfasst werden. Um diese Verlustquelle etwas zu reduzieren, wurde die Zwischenfrucht Ende November 2021 mit einer Messerwalze bearbeitet, sodass die Senfpflanzen bodennah abstarben. Durch die Auswahl anderer Zwischenfruchtarten lassen sich gasförmige Verluste gegebenenfalls reduzieren.

Im Hinblick auf die Stickstoffverfügbarkeit im Frühjahr und den Zuckerrübenertrag kann für den vorliegenden Betrieb diskutiert werden, ob eine organische Düngung der Zwischenfrucht bzw. der anschließenden Zuckerrübe durchgeführt werden sollte oder ob die Stickstoffversorgung der Rübe durch die Stellung in der Fruchtfolge als zweites Glied nach dem Kleegras ggf. ausreicht.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass es sich um einen einjährigen Versuch handelt, der zudem unter untypischen Witterungsbedingungen stattfand. Aufgrund der kühlen und feuchten Witterung liefen die Rüben sehr zögerlich auf. Auch im Jugendstadium war das Wetter für das Wachstum der Zuckerrüben nicht vorteilhaft. Die hohen Niederschlagsmengen während der Vegetationsperiode erhöhten die Gefahr der Stickstoffauswaschung aus den unteren Bodenschichten.

8. Fazit und Ausblick

Zusammenfassend hatte die Düngung der vorangehenden Zwischenfrüchte mit den organischen Dünger HTK und Gärrest keine signifikanten Auswirkungen auf den Ertrag der nachfolgend angebauten Zuckerrüben. Einzig die infolge der Düngung erhöhte Stickstoffaufnahme der Zwischenfrucht Senf führte zu signifikanten Mehrerträgen des Zwischenfruchtaufwuchses.

Der Versuch sollte wiederholt werden, um die Einflüsse des Wetters auf die Auswaschung von Stickstoff über den Winter und die Ertragsbildung von Zuckerrüben mit organischer Düngung zur vorhergehenden Zwischenfrucht besser quantifizieren zu können.

Zudem sollte genauer untersucht werden, wie viel Stickstoff durch eine Zwischenfrucht über den Winter hinweg tatsächlich gespeichert wird bzw. wie hoch die gasförmigen Verluste sein können.

9. Weitere Infos

- Badawi, A., Erhart, E., Bonell, M., Wechselberger, K., Putz, B., Ableidinger, C., Albert, R., Watzka, M. und Wanek, W. (2010): Verluste der oberirdischen Biomasse von abfrostenden Begrünungspflanzen durch Ausgasung vor der Einarbeitung in den Boden. Bio Forschung Austria, Wien.

- Böhler, D., Lichtenhahn, M., Herrenschwand, W., Bertschi, A., Jenni, S. und Ramseier, H. (2017): Biozuckerrüben. FiBL-Merkblatt. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), CH-Frick.

- Böldt, M., Loges, R., Kluss, C. und Taube, F. (2017): Einfluss von Zwischenfrüchten auf Lachgasverluste und Nitratauswaschung im ökologischen Marktfruchtbau in Abhängigkeit von der Vorfrucht. Vortrag: 14. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Campus Weihenstephan, Freising-Weihenstephan, 07.-10. März 2017.

Kontakt Regioberaterin

Lisa Heilmann

Tel. +49 1516-5905198

l.heilmann(at)naturland-beratung.de