Anbau von Feinleguminosen: N-Fixierleistung bestimmen

Die N-Fixierleistung von Feinleguminosen wird maßgeblich von der Bestandszusammensetzung und der Bewirtschaftung beeinflusst. Sie nimmt mit zunehmendem Ertrag und zunehmendem Anteil an Leguminosen im Bestand zu. Das bedeutet, dass sich die N-Fixierleistung mit einer aktiven Bewirtschaftung erhöhen lässt.

Die N-Fixierleistung lässt sich beispielsweise mit dem vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. entwickelten N-Budget-Calculator berechnen.

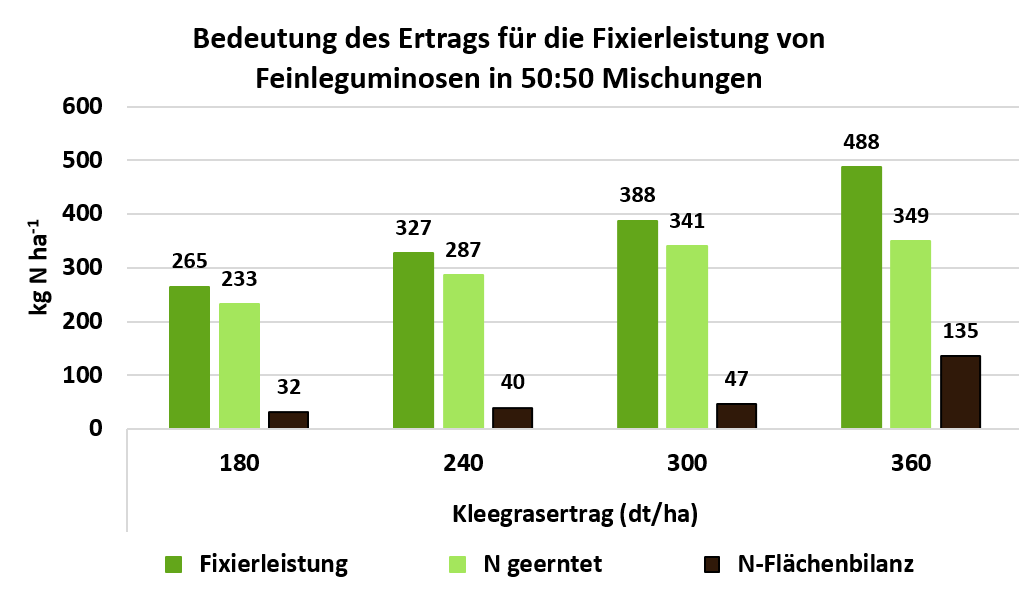

Berechnet man die N-Fixierleistung einer Kleegrasmischung mit jeweils 50% Feinleguminosen und Gräsern, erhält man beispielsweise bei einem Frischmasseertrag von 180 dt/ha eine N-Fixierleistung von etwa 170 kg N/ha während die Fixierleistung bei einem Frischmasseertrag von beispielsweise 360 dt/ha bei ca. 350 kg N/ha liegt (Abbildung 1).

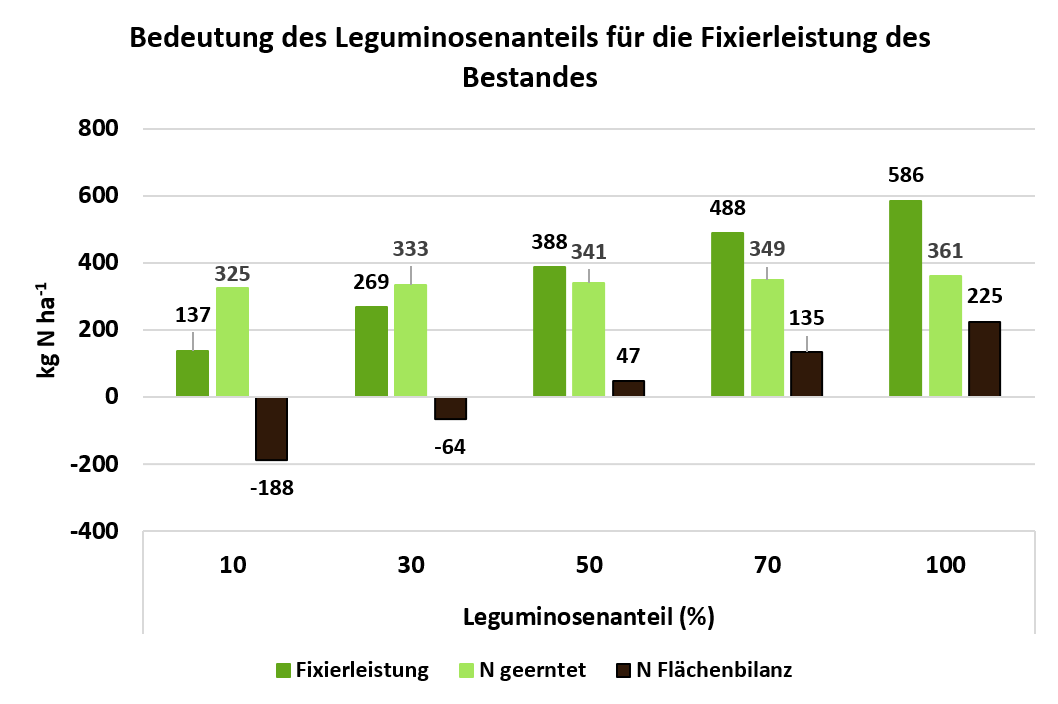

Auch die Bestandszusammensetzung hat einen großen Einfluss auf den tatsächlich fixierten Stickstoff. Bei einem gleichbleibenden Ertrag von 300 dt/ha lässt sich bei einem Leguminosenanteil von 10% eine N-Fixierleistung von lediglich 44 kg/ha berechnen, während sie bei einem Leguminosenanteil von 70% auf 390 kg/ha steigt (Abbildung 2).

Vergleichbare Untersuchungen aus der Wissenschaft zeigen ähnliche Fixierleistungspotenziale von Feinleguminosen. Abhängig vom Ertrag werden bei konsequenter Bewirtschaftung N-Fixierleistungen von etwa 300 bis 350 kg/ha erreicht (Schmidtke 2008, Jung 2003). Unter günstigen Anbaubedingungen können diese Werte sogar noch überschritten werden. Einjährige, nicht winterharte Feinleguminosen werden mit einem Fixierleistungspotenzial von 43 bis etwa 180 kg/ha bemessen (Jung 2003).

Schritt für Schritt: Die Fixierleistung von Feinleguminosen bestimmen

| Die N-Fixierleistung kann auf zwei Wegen bestimmt werden: | |

| Erträge und Leguminosenanteil schätzen | Erträge und Leguminosenanteile ermitteln |

Schritt 1: Leguminosenanteil schätzen Im ersten Schritt muss der Leguminosenanteil auf dem Feld geschätzt werden. Er lässt sich nicht anhand des Mischungsverhältnisses des Saatgutes bestimmen, da es je nach Jahr und Schnitt zu Unterschieden des Leguminosenanteils im Bestand kommen kann. Eine Hilfestellung bietet der vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) entwickelte Leguminosen-Schätztrainer. Hier geht’s zum Schätztrainer-Handbuch | Schritt 1: Erträge ermitteln Im Feld werden an einigen repräsentativen Punkten Handschnitte durchgeführt, der Ertrag wird durch Wiegen bestimmt. Die Erträge gelten als Frischmasseerträge mit einer angenommenen Trockensubstanz von 18 bis 20%. |

Schritt 2: Erträge schätzen Die sicherste Methode ist, die Ballenerträge auf den jeweiligen Schlägen festzuhalten. Anschließend ist es möglich mit Literaturwerten für Heu- (ca. 80% Trockensubstanz) und Silageballen (ca. 35% Trockensubstanz) den Ertrag zu berechnen. Da es möglich ist, dass die Erträge je nach Ballenpresse und Bestandszusammensetzung von den Literaturwerten abweichen, ist es genauer, 5 bis 10 Ballen zu wiegen. Aus den dabei ermittelten Werten wird ein Mittelwert berechnet, der mit der Gesamtballenzahl multipliziert wird. | Schritt 2: Leguminosenanteil schätzen Die geernteten Proben werden gemischt und es wird eine Teilprobe aus dem Gemisch entnommen. In dieser Teilprobe werden die Gewichtsanteile der Leguminosen und der Nichtleguminosen bestimmt. |

Schritt 3: N-Fixierleistung berechnen a) mit dem Kalkulationsansatz nach Kolbe & Köhler 2008 Die N-Fixierleistung kann mit den in der Veröffentlichung von Kölbe & Köhler (S. 253, Tab. 7A) hinterlegten kulturspezifischen Schätzformeln berechnet werden. Hierzu müssen mindestens die Erträge der Leguminosen bekannt sein. Durch weitere Analyseergebnisse können die Berechnungen konkretisiert werden. Hier geht's zur Veröffentlichung (pdf-Datei, 2,1 MB) b) mit dem N-Saldo-Rechner (Nitrogen buget calculator) Mit dem N-Saldo-Rechner (N budget calculator) des Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) können Fixierleistungen von Futterleguminosen verschiedener Verwertungsrichtungen berechnet werden. Über die Nutzungsart lassen sich in dieser Anwendung die Trockensubstanzgehalte voreinstellen. Es können auch mehrere Schnitte hintereinander kalkuliert werden. Die Anwendung kann als Exceldatei unter dem angegebenen Link heruntergeladen werden. Hier geht's zum N-Saldo-Rechner | |

Text: August Bruckner, Hannes Schulz und Alexander Watzka

Linktipps

Literaturtipps

- Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Hrsg.) (2006): Feldfutterbau und Gründüngung im Ökologischen Landbau. Information für Praxis und Beratung. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Dresden

Quellen

- Schmidtke, K. (2008): How to optimise symbiotic nitrogen fixation in organic crop rotations? Presentation at ISOFAR Conference 'Organic Agriculture in Asia', Dankook University, Republic of Korea, 13-14 March 2008.

- Jung, R. (2003): Stickstoff-Fixierleistung von Luzerne (Medicago sativa L.), Rotklee (Trifolium pratense L.) und Persischem Klee (Trifolium resupinatum L.) in Reinsaat und Gemenge mit Poaceen. Dissertation. Fakultät für Agrarwissenschaften der Georg-August-Universität Göttingen.

- Kolbe, H. und Köhler, B. (2008): BEFU – Teil ökologischer Landbau. Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Heft 36/2008. Hrsg.: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen, Dresden